En Copan Ruinas todos vienen a visitar el sitio arqueológico Maya. Pero los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí parece ser un asunto ciertamente complicado en esta zona. Mientras muchos Chortí son marginados y sienten vergüenza por su descendencia, su nombre y identidad fueron cooptados y su cultura llegó a ser una exhibición. Pero otros Chortí tomaron acción. Su lucha es para recuperar su cultura y su tierra. En una batalla contra un proyecto minero, la reivindicación de su identidad Chortí de pronto se volvió un arma. Quizás este nuevo orgullo en la identidad Chortí fortalezca su lucha por la tierra.

En Copan Ruinas todos vienen a visitar el sitio arqueológico Maya. Pero los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí parece ser un asunto ciertamente complicado en esta zona. Mientras muchos Chortí son marginados y sienten vergüenza por su descendencia, su nombre y identidad fueron cooptados y su cultura llegó a ser una exhibición. Pero otros Chortí tomaron acción. Su lucha es para recuperar su cultura y su tierra. En una batalla contra un proyecto minero, la reivindicación de su identidad Chortí de pronto se volvió un arma. Quizás este nuevo orgullo en la identidad Chortí fortalezca su lucha por la tierra.

¿Una Civilización Maya muerta y extinta?

¿Alguna vez escuchaste de la ciudad de Copán Ruinas? Si viajaste a Honduras probablemente sí. Incluso quizá viniste sólo para ver las famosas ruinas mayas que se encuentran cerca de la ciudad. Las estadísticas la señalan como la atracción turística más visitada del país. Las ruinas son, en efecto, impresionantes. Famosas por sus esculturas y jeroglíficos, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lonely Planet la describe como “una de las más importantes de todas las civilizaciones mayas vivió, prosperó y luego misteriosamente sucumbió alrededor del sitio arqueológico de Copán.” Cuando uno deambula por el pueblo y los museos locales, cuando se busca un hotel o restaurante, en efecto uno agarra la sensación de que todos celebran esta gran civilización maya como algo del pasado, algo muerto y extinto.

Una comunidad Maya Chorti en Guatemala

¿Alguna vez escuchaste de los Chortí? Si no eres de Centroamérica resulta probable que no. Los Chortí son mayas, uno de los siete pueblos indígenas en Honduras. En el país se cuentan alrededor de 38,000 Chortí viviendo en los departamentos noroccidentales de Copán y Ocotepeque. La mayoría de los Chortí residen en el sudeste de Guatemala, pero también se pueden encontrar algunos al norte de El Salvador. Hace siglos, sus ancestros reinaban estas tierras cerca del pueblo de Copán y construyeron magníficas civilizaciones que los turistas vienen a admirar. Ahora se encuentran entre los habitantes más marginados de la región. Muchos turistas, como un mochilero en mi hotel, responden con sorpresa al escuchar que una población indígena aún habita en el área. El amable anfitrión del hotel, de manera similar a muchos locales que viven en el pueblo, minimiza su existencia, sus números y su “indigenidad”.

Los invasores españoles realizaron por sí solos un gran esfuerzo para borrar a los mayas y su rica cultura. Los Chortí sufrieron una persecución particularmente cruel y brutal: fueron expropiados de sus tierras, esclavizados y obligados a aceptar un nuevo lenguaje, religión, vestimenta y distribución de las viviendas. La política de asimilación y marginalización continuó con la formación del Estado de Honduras. Consecuentemente, los Chortí perdieron mucho de su conocimiento, tradiciones y espiritualidad ancestral. En Honduras solamente unos cuantos todavía hablan su lengua nativa. La mayoría vive en aldeas mezcladas con población altamente mestiza. A excepción de unas pocas mujeres, uno no podría diferenciar a los Chortí por su vestimenta en comparación con otros hondureños locales.

Ser Maya bajo la Sombra de una Atracción Turística Maya

¿Son por lo tanto menos indígenas? Los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí ciertamente parece ser un asunto complicado en esta zona. Mucha gente local minimiza la existencia de estos mayas, al mismo tiempo que se apropian de su nombre. Mientras tanto, algunas aldeas Chortí exhiben su cultura para los turistas y otros se rehúsan a identificarse con su ascendencia.

Mujeres en las calles de Copán Ruinas

“En el pueblo, algunos dicen que los mayas aquí ya no existen. Pero si se visitan las aldeas alrededor, uno ve una realidad diferente. Muchos Chortí aún viven allí. Ser Chortí no depende del color de tu piel o de la manera en que te vistes. Es algo que se siente adentro, en tu corazón. Es sobre compartir nuestra cosmovisión, nuestras prácticas y nuestras creencias.” Juan Manuel Peres es un líder comunitario Chortí de hace mucho tiempo. Visité al Sr. Peres en su hogar sin previo aviso pero luego de cambiarse a una camisa limpia me hace tiempo con alegría. Su esposa se mantiene ocupada realizando las tareas del hogar y sus hijos alternan entre jugar y escuchar con curiosidad lo que su padre tiene que decir.

Juan Peres denuncia la marginalización de los Chortís, al mismo tiempo que muchos se apropian de su nombre para fines comerciales. “Otros se llenan los bolsillos con nuestro pueblo y cultura. No vemos un centavo de las ganancias de nuestro centro ceremonial, las famosas ruinas de Copán. Los hoteles, los restaurantes, y la municipalidad llaman ‘Maya’ a esto y ‘Chortí’ a aquello. Incluso la Policía Militar y las compañías mineras se apropian de nuestro nombre. Mientras tanto, mucha de nuestra gente no tiene nada. Nada que comer, ningún lugar donde hacer su casa, nada de tierra para sembrar maíz. Nuestra gente está sufriendo de hambre.”

Antonio Arias no podría estar más de acuerdo. Antonio es el coordinador de una de las dos organizaciones políticas Chortí, CONADIMCHH. Él apartó tiempo para mí en su domingo libre, así que corrí directamente del bus a la oficina de la organización, un cuarto sencillo con dos computadoras viejas y un ventilador. “Nuestra cultura se volvió un negocio, nos convertimos en una exhibición. Una de las atracciones turísticas, por ejemplo, es una visita a la comunidad Chortí de La Pintada, donde niños descalzos con sus muñecas de tusa de maíz cantan el himno nacional en nuestro idioma nativo. Al mismo tiempo no hay un reconocimiento real de nuestra cultura, no hay representación indígena en el consejo local o en los programas de apoyo del gobierno. Casi ningún maya trabaja en el negocio local que lleva nuestro nombre.” La falta de reconocimiento a veces llega al extremo. “De vez en cuando escuchamos sobre estudios, incluso de instituciones gubernamentales, que buscan determinar si en realidad somos indígenas.”

Antonio, el coordinador de CONADIMCHH

La negación de la realidad específica Chortí irónicamente también se refleja en las curiosas observaciones de las personas con las que conversé, como un funcionario de la Alcaldía, que se considera “descendiente de maya” y por lo tanto puede reclamar una identidad indígena. Muchos Chortís, por otro lado, parecen estar avergonzados de su identidad indígena y se consideran mestizos. “No quieren aceptar que son indígenas”, me dice Antonio. “Comemos lo mismo, compartimos la misma cosmovisión, uno puede ver su cultura dentro de ellos. Pero ellos se identifican como mestizos, como el resto de la sociedad. A nosotros nos insultan.”

“Un indio sin tierra es un indio muerto”

Aunque la cultura es un elemento cambiante y algo de su cultura ancestral permanece, la marginalización y la asimilación que sufrieron durante siglos dejaron cicatrices evidentes en la identidad Chortí. Los Chortís con quienes hablé, lamentan haber perdido mucho de su cultura. Otro aspecto que han perdido los Chortí es la tenencia de su tierra ancestral… tierra y cultura… recuperar éstas es el corazón de la lucha de los Chortí, como la de muchos otros pueblos indígenas. Una lucha no puede existir sin la otra. “Un indio sin tierra es un indio muerto”, me dijeron tanto Juan Peres como Antonio Arias. Antonio agrega, “La tierra es lo que garantiza nuestra identidad, nuestra supervivencia”.

Desde que los colonizadores españoles invadieron sus tierras, los Chortí han llevado a cabo actos esporádicos de resistencia. En 1995 esa resistencia revivió. Tanto Pedro como Antonio han dedicado la mayoría de su vida adulta a ello y me cuentan sobre la lucha Chortí para recuperar su tierra, su cultura y su identidad. En esa lucha sus oponentes han criminalizado, encarcelado y asesinado a sus compañeros que se atrevieron a organizarse. Eventualmente el estado de Honduras le prometió 14.700 hectáreas a los Chortí en 1997. Hasta hoy han recibido 4500 hectáreas de tierra poco fértil donde es muy difícil cultivar.

Pedro, con una larga experiencia de lucha para la comunidad Ch’ort’i

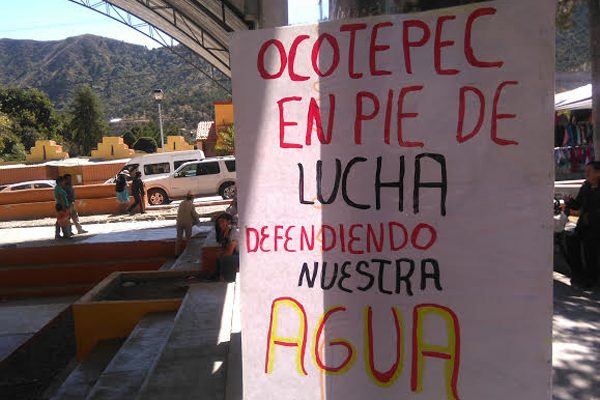

La mayoría de los habitantes de Copan Ruinas, urbanos y rurales, ricos y pobres, niegan categóricamente el reclamo maya a sus territorios ancestrales a pesar de que son poderosos terratenientes que poseen muchas de estas tierras. Sin embargo, el respeto local para los Chortí y su lucha por recuperar la tierra y la cultura pueden dar un giro radical. Irónicamente, esta apreciación viene debido a la llegada de lo que Antonio declara como otro proyecto colonial, una compañía minera llamada Minerales Chortí, S.A. En septiembre 2015, a esta compañía minera le fue otorgada la licencia para explorar 2,819 hectáreas de la región en búsqueda de minerales, oro se rumora. Específicamente, en esta parte del mundo las actividades mineras resultaron menos que beneficiosas para la población y su ambiente. CONADIMCHH, la organización de Antonio, está en primera linea de la resistencia en contra de la presencia de una compañía minera en su territorio. CONADIMCHH ha unido fuerzas con la “Coalición Ambientalista de Copán Ruinas”, una organización establecida por ciudadanos preocupados y las Juntas Locales de Agua. El reconocimiento de la identidad Chortí se volvió una herramienta crucial en esta resistencia, el resurgimiento y el orgullo de esta identidad Chortí llegaron ser un resultado de la lucha.

Escavando oro, escavando identidad

Rode Murcia es coordinadora de la Coalición Ambientalista. Ella me recibe en su oficina, un cuarto pequeño detrás de la energética sala de la familia. “Antes, muchas comunidades no sentían la necesidad de organizarse. Muchas personas aquí perdieron sus tradiciones. El prospecto de una mina en nuestro territorio llevó a muchos a cuestionar su realidad, las relaciones de poder que les rodean y nuestra historia, e hizo que muchos valoraran sus raíces. Una de las metas de nuestra lucha es reconocer su identidad cultural, percibir la importancia y el valor de decir “Soy maya, son indígena.”

El esfuerzo de alzar la consciencia obviamente ha dado algunos resultados. Visité la comunidad mestiza de El Quebracho, una de las aldeas organizadas en las juntas de agua que serían afectadas por el proyecto minero. A medida que cae la tarde, comparto sentada con seis hombres en el patio comunal, uno de ellos siendo el que lleva la conversación. “No nos consideramos una comunidad Chortí pero ahora que estamos comenzando a organizarnos en contra de este proyecto minero nos vemos como descendientes de los mayas. Nos damos cuenta que somos todos uno y que nos tenemos que unir. Antes repudiábamos a lo maya, ahora estamos orgullosos de nuestros orígenes.”

Hablando con los hombres en El Quebracho

Reconocer la identidad indígena es también una elección estratégica de resistencia. Los activistas de Derechos Humanos y ambientalistas argumentan que la ley de minera nacional de Honduras sirve principalmente a las compañías mineras. Sin embargo, un Tratado de la Organización Internacional del Trabajo, número 169 para ser exactos, está al servicio de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Incluye una declaración estableciendo la consulta abierta, previa e informada como requisito sobre proyectos de desarrollo en sus territorios, “con el objetivo de llegar a un acuerdo o consentir las medidas propuestas.” Honduras ratificó este tratado en 1995.

“Como pueblos indígenas, como Maya-Chortí, hacemos un llamado a nuestro derecho de ser consultados”, afirma Antonio. Es Rode quien me brinda un vistazo a la relevancia de la identidad como herramienta de esta lucha. “No le conviene al gobierno reconocernos como pueblos indígenas porque saben que de acuerdo al Tratado 169, esto nos concede derechos.” Los nativos que se identifican como indígenas, algo por lo que varios Chortí han luchado por mucho tiempo, se ha convertido en un arma de resistencia.

Las concesiones para la exploración están ahí. En el futuro, el gobierno de Honduras podría otorgarle a la minera las concesiones para la explotación. De manera alternativa, los locales y su resistencia podrían lograr que la totalidad del proyecto minero resulte en nada más que en una falsa alarma. Lo que ya no puede retroceder es el aumento de la consciencia cultural, el orgullo en la ascendencia maya y su identidad. Es el primer paso en el resurgimiento de las tradiciones, la reapropiación de la cultura y cosmovisión ancestral, el revivir de la identidad propia. Quién sabe, ahora los lugareños están unidos contra el proyecto minero, tal vez en el futuro estarán unidos en la lucha por la tierra y cultura Chortí.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/04/luchando-contra-munecas-de-tusa-y-la-mineria/

OAXACA, Oax. (apro).- La asamblea comunitaria en San Mateo Macuilxóchitl acordó de manera unánime impedir que se instale una base militar en ese territorio zapoteco, pues asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende militarizar el estado de Oaxaca ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos.

OAXACA, Oax. (apro).- La asamblea comunitaria en San Mateo Macuilxóchitl acordó de manera unánime impedir que se instale una base militar en ese territorio zapoteco, pues asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende militarizar el estado de Oaxaca ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos.

Siete días de caminata, 300 kilómetros y decenas de comunidades originarias que reclamaron al gobierno de Jujuy que respete los derechos indígenas y rechazaron la megaminería en sus territorios. Organizada por comunidades nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, cuestionaron la avanzada de actividades extractivas y denunciaron la represión sobre quienes defienden las tierras indígenas. La extensa marcha finalizó el jueves en la capital provincial. En el marco de la jornada del 24 de marzo, unieron la bandera de “memoria, verdad y justicia” con la consigna indígena de hace décadas: “Basta de saqueo a nuestra Pachamama”.

Siete días de caminata, 300 kilómetros y decenas de comunidades originarias que reclamaron al gobierno de Jujuy que respete los derechos indígenas y rechazaron la megaminería en sus territorios. Organizada por comunidades nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, cuestionaron la avanzada de actividades extractivas y denunciaron la represión sobre quienes defienden las tierras indígenas. La extensa marcha finalizó el jueves en la capital provincial. En el marco de la jornada del 24 de marzo, unieron la bandera de “memoria, verdad y justicia” con la consigna indígena de hace décadas: “Basta de saqueo a nuestra Pachamama”.

Las 753 concesiones mineras que operan en territorio poblano compiten con la población por la tierra y el agua, en un estado en el que el 73.5 por ciento del territorio se destina para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, indica el estudio del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), en el que se revela que 39 empresas matrices tienen títulos mineros en las que la canadiense Almaden Minerals ostenta concesiones por 234 mil 991.8 hectáreas.

Las 753 concesiones mineras que operan en territorio poblano compiten con la población por la tierra y el agua, en un estado en el que el 73.5 por ciento del territorio se destina para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, indica el estudio del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), en el que se revela que 39 empresas matrices tienen títulos mineros en las que la canadiense Almaden Minerals ostenta concesiones por 234 mil 991.8 hectáreas.

Marisa Romero es militante de la asamblea antiminera de Capital. Fue consultada por Radio VIVA por una denuncia de la asamblea ciudadana que indica que hay dos empresas trabajando en zonas aledañas de la Laguna Brava para la extracción de Litio.

Marisa Romero es militante de la asamblea antiminera de Capital. Fue consultada por Radio VIVA por una denuncia de la asamblea ciudadana que indica que hay dos empresas trabajando en zonas aledañas de la Laguna Brava para la extracción de Litio.

U

U

El flamante viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha, acaba de romper fuegos con una entrevista de antología en el diario El Comercio (7/04/2017). Lo cierto es que en la entrevista presenta componentes claves de su plan de trabajo y del “nuevo” enfoque que pretende desarrollar, sobre todo en materia de conflictividad social.

El flamante viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha, acaba de romper fuegos con una entrevista de antología en el diario El Comercio (7/04/2017). Lo cierto es que en la entrevista presenta componentes claves de su plan de trabajo y del “nuevo” enfoque que pretende desarrollar, sobre todo en materia de conflictividad social.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene reservas de nueve millones de toneladas métricas de litio de contenido metálico en el Salar de Uyuni, pero el Gobierno habla de 100 millones, algo que Zuleta calificó de «datos sensacionalistas».

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene reservas de nueve millones de toneladas métricas de litio de contenido metálico en el Salar de Uyuni, pero el Gobierno habla de 100 millones, algo que Zuleta calificó de «datos sensacionalistas».

En Copan Ruinas todos vienen a visitar el sitio arqueológico Maya. Pero los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí parece ser un asunto ciertamente complicado en esta zona. Mientras muchos Chortí son marginados y sienten vergüenza por su descendencia, su nombre y identidad fueron cooptados y su cultura llegó a ser una exhibición. Pero otros Chortí tomaron acción. Su lucha es para recuperar su cultura y su tierra. En una batalla contra un proyecto minero, la reivindicación de su identidad Chortí de pronto se volvió un arma. Quizás este nuevo orgullo en la identidad Chortí fortalezca su lucha por la tierra.

En Copan Ruinas todos vienen a visitar el sitio arqueológico Maya. Pero los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí parece ser un asunto ciertamente complicado en esta zona. Mientras muchos Chortí son marginados y sienten vergüenza por su descendencia, su nombre y identidad fueron cooptados y su cultura llegó a ser una exhibición. Pero otros Chortí tomaron acción. Su lucha es para recuperar su cultura y su tierra. En una batalla contra un proyecto minero, la reivindicación de su identidad Chortí de pronto se volvió un arma. Quizás este nuevo orgullo en la identidad Chortí fortalezca su lucha por la tierra.