Escribe Julián Alcayaga O. – Economista y abogado – Febrero 2018

Escribe Julián Alcayaga O. – Economista y abogado – Febrero 2018

Desde hace 2 años el precio del litio aumentó casi al doble, pasando de menos de US$ 6.000 la tonelada de carbonato de litio, a más de US$ 11.000, que es el precio al cual lo ha exportado la minera chilena SQM, una de las tres principales productoras de este metal en el mundo.

Las proyecciones apuntan a un aumento de la producción y del precio del litio, en razón que en el mediano y largo plazo, en muchos países del mundo ya no se producirán autos convencionales, y solo se podrá circular en autos eléctricos, los que obligatoriamente usarán baterías en las que el litio será uno de sus componentes principales. Según el Wall Street Journal, en la actualidad los automóviles eléctricos representan solo 2% de las ventas globales, pero el año 2025 ese porcentaje alcanzará el 10% y 30% el año 2030.

Además de los automóviles, también ya se están produciendo buses e incluso camiones eléctricos, todo lo que augura una demanda creciente en las baterías de litio. La electromovilidad creciente del parque automóvil mundial, es en la actualidad el principal factor del aumento de la demanda y del precio del litio.

Si bien las baterías y pilas de litio, es el principal impulsor del actual crecimiento del consumo y del precio del litio, existen además, otros sectores de la industria que también utilizan diferentes derivados del litio, como es el caso de la industria del aluminio, de las cerámicas, vidrios, grasas y lubricantes, aire acondicionado, cauchos sintéticos y es conocido desde años el uso del litio en el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas.

Pero la carrera por apoderarse del litio comenzó hace más de 40 años, cuando se descubrió que el litio enriquecido o litio 6, podría ser muy importante en la posibilidad de crear plantas de fusión nuclear, sin la contaminante radioactividad, lo que vendría a solucionar definitivamente el problema de la generación eléctrica en el mundo. En diferentes países se desarrollaron proyectos experimentales, pero sin resultados comerciales, lo que hizo disminuir el interés por el litio en la década de los ochenta del siglo pasado

A partir de los años noventa, varios países comenzaron a elaborar un proyecto científico común, con el objeto de llegar a la fusión nuclear de carácter comercial. Después de algunos desencuentros respecto del lugar y país para la construcción del reactor y la planta, el año 2003, se llegó al acuerdo que este se construiría en el sudeste de Francia, en Cadarache.

Este proyecto se llama ITER, (International Thermonuclear Experimental Reactor), en el que participan la Unión Europea, EEUU, Rusia, China, India, Japón y Corea del Sur. Según las últimas informaciones, la planta ya habría alcanzado el 50% en su construcción, y esta podría estar operativa en la producción de electricidad a partir del año 2025.

Si el proyecto ITER llega realmente a funcionar comercialmente, el interés por el litio sufriría un salto cualitativo, por lo que, se podría sostener, que en el mediano y largo plazo, el litio tiene un futuro luminoso tanto en la demanda como en su precio.

Tanto el aumento de la demanda como del precio del litio, tienen una gran importancia para Chile, donde se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, en diferentes salares del norte de Chile.

Dentro de ellos, de lejos el más importante es el Salar de Atacama, donde se concentra una de las mayores reservas de litio del planeta, y además de las mejores por la calidad del salar, su rápida evaporación y su bajo costo de producción y de transporte. Las pertenencias mineras sobre el litio del Salar Atacama, desde 1977, pertenecen casi en su totalidad a Corfo, (Corporación de Fomento de la Producción) entidad del Estado chileno.

Por otro lado, a raíz de la importancia que se auguraba para el litio desde los años sesenta del siglo pasado, en las futuras plantas de fusión nuclear, la Junta Militar de Gobierno de Chile, en octubre de 1979, en virtud de su poder constituyente, dictó el DL 2.886, que en su artículo 5° dispuso lo siguiente:

“Por exigirlo el interés nacional, desde la fecha de vigencia de este decreto ley, el litio queda reservado al Estado”.

El mandato es claro, por exigirlo el interés nacional, a partir de ese momento, solo el Estado puede explotar el litio.

Posteriormente, el nuevo Código de Minería, de 1983, en su artículo 7° declaró que el litio no es concesible, y la Constitución de 1980, en el inciso décimo del N° 24 del art. 19, dispuso que:

“La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”.

La Constitución de 1980, dispone perentoriamente que solo el Estado o sus empresas pueden explorar, explotar o beneficiar los yacimientos con sustancias no concesibles, entre las que se encuentra el litio, con la sola excepción que se podrían otorgar concesiones administrativas o contratos especiales de operación, pero solo el Presidente de la República lo puede hacer, por decreto supremo.

En resumen: primero, desde 1977 los yacimientos de litio del Salar de Atacama pertenecen a Corfo entidad del Estado; segundo, desde 1979 el DL 2.886 reserva el litio al Estado; tercero, en 1983, el nuevo Código de Minería, declara no concesible el litio, que es similar a reservarlo al Estado; cuarto, la Constitución de 1980, establece que solo el Presidente de la República puede permitir que terceros otros que el Estado puedan explotar el lito chileno, mediante decreto supremo.

Es una verdadera coraza jurídica que defiende al litio chileno y en particular al del Salar de Atacama, que impide su explotación por empresas privadas nacionales o extranjeras. Además, nunca un Presidente de la República ha firmado un decreto supremo para otorgar derechos de explotación en el litio a alguna empresa privada, sin embargo, dos son las únicas empresas que en la actualidad explotan el litio en Chile, y ninguna es del Estado: Ellas son Rockwood-Albemarle, empresa estadounidense que lo explota desde 1980, y SQM, empresa de capitales nacionales y extranjeros, que lo explota desde 1993.

Que sean dos empresas privadas sean las únicas que exploten el litio, es un contrasentido y es inconstitucional e ilegal, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales que expusimos anteriormente.

Pasar por sobre la ley solo se puede hacer mediante contratos secretos fuera del alcance de la opinión pública, y porque a la vez deben existir enormes coimas para conseguir esos contratos. El secretismo y la completa ausencia de prensa independiente era la realidad con la dictadura militar, y ello hizo posible que en 1980, solo meses después que se reservara constitucionalmente el litio al Estado, se firmara un contrato entre Corfo y Foote Minerals Company, de EEUU, hoy Rockwood-Albemarle, para formar la “Sociedad Chilena del Litio Ltda.” –sugestivo nombre de chilena–, para explotar el litio del Salar de Atacama, sociedad en la que Foote tendría el 55% del capital, aportando tecnología e inversión, y Corfo quedaba con el 45% del capital, aportando 3.344 de su pertenencias en el litio del Salar de Atacama. El contrato era por la producción de 200 mil toneladas del equivalente de litio metálico, con vigencia hasta el año 2014.

Este contrato es ilegal, porque ya estaba vigente la reserva al Estado del litio, y por tanto Corfo no podía aportar pertenencias mineras reservadas al Estado, a una empresa privada extranjera, por más que Corfo participe en dicha empresa. Pero quién y cómo podría denunciar u oponerse a esta ilegalidad, cuando esta dictadura tenía a su haber miles de desaparecidos, miles de asesinados, y decenas de miles de presos y exiliados, todo lo cual se hizo también en la más completa ilegalidad y violación de los derechos humanos.

La dictadura terminó en 1990 y fue reemplazada por el gobierno de Patricio Aylwin, quien asumió en marzo de 1990. En lo que respecta al litio, se podría haber llegado a pensar que el contrato entre Corfo y Foote Mineral sería anulado, precisamente por ser ilegal e inconstitucional. Bien por el contrario, este gobierno democrático volvió a entregar el litio de manera ilegal e inconstitucional a otra empresa, Soquimich.

Soquimich era una empresa minera e industrial que explotaba salitre, yodo, potasio, bórax, etc. en el norte de Chile y que pertenecía al Estado, pero que en 1987 la dictadura la privatizó por un valor muy inferior a su valor comercial, en favor de Julio Ponce Lerou, yerno del General Pinochet, empresa a partir de la cual ha formado un verdadero imperio, aliándose con empresas extranjeras.

En 1993, Corfo le entregó en arriendo a Soquimich, llamada ahora SQM, sus pertenencias en el Salar de Atacama, para extraer el equivalente a 180 mil toneladas de litio metálico, con vigencia hasta el año 2030. Al ritmo actual de producción ya casi no le queda especio a SQM para completar la cuota de 180 mil toneladas, por lo que necesita obligatoriamente un nuevo contrato.

Ante el término del contrato con Rockwood-Albemarle, el año 2014, y el casi término del contrato con SQM por agotamiento de la cantidad autorizada, todo daba a pensar que por fin el Estado se haría cargo de la extracción e industrialización del litio en Chile, ahora que la demanda y el precio del litio no paran de crecer, y como en cierta manera lo está haciendo el Estado boliviano.

Pero nada de eso ha ocurrido por un lado porque “poderoso caballero es don dinero”, que consiguió a a fines de 2016 Corfo hiciera un nuevo contrato con Rockwwod-Albemarle para extraer 262 mil toneladas, hasta el año 2044. Y hace unas semanas se dio a conocer que Corfo concedía a SQM una nueva cuota de extracción de 350 mil toneladas, hasta el año 2030.

Varios parlamentarios, dirigentes sindicales y de organizaciones civiles se han manifestado completamente contrarios al nuevo contrato entre Corfo y SQM, sin embargo, nada han dicho respecto del nuevo contrato entre Corfo y Albemarle. No nos parece aceptable y más bien sospechoso que no se pronuncien contra el contrato con esta empresa estadounidense, y solo se opongan al contrato con SQM.

Fuera del hecho que es el dinero que ha conseguido estos nuevos contratos en los que Corfo entrega a empresas privadas nacionales y extranjeras, el litio que dictador Pinochet reservó al Estado, también existe una operación política a solo 2 meses que asuma el nuevo Presidente de derecha Sebastián Piñera, de esta manera liberarlo a él, del estigma de entregar a extranjeros lo que dictador Pinochet reservó para todos los chilenos.

Lo lamentable, es que esto se realiza en las postrimerías del gobierno de la “socialista” presidente Michelle Bachelet.

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente . En el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente . En el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Retrato de tres personas que defienden la tierra, la vida y el agua frente a la industria minera en Filipinas, Colombia y Uganda.

Retrato de tres personas que defienden la tierra, la vida y el agua frente a la industria minera en Filipinas, Colombia y Uganda.

La diputada por la provincia San Juan, Lucía Medina, rechazó los aprestos de explotación al proyecto minero Romero, ubicado en la comunidad de Hondo Valle, tras asegurar que sería un atentado al medio ambiente, especialmente a la producción agropecuaria.

La diputada por la provincia San Juan, Lucía Medina, rechazó los aprestos de explotación al proyecto minero Romero, ubicado en la comunidad de Hondo Valle, tras asegurar que sería un atentado al medio ambiente, especialmente a la producción agropecuaria.

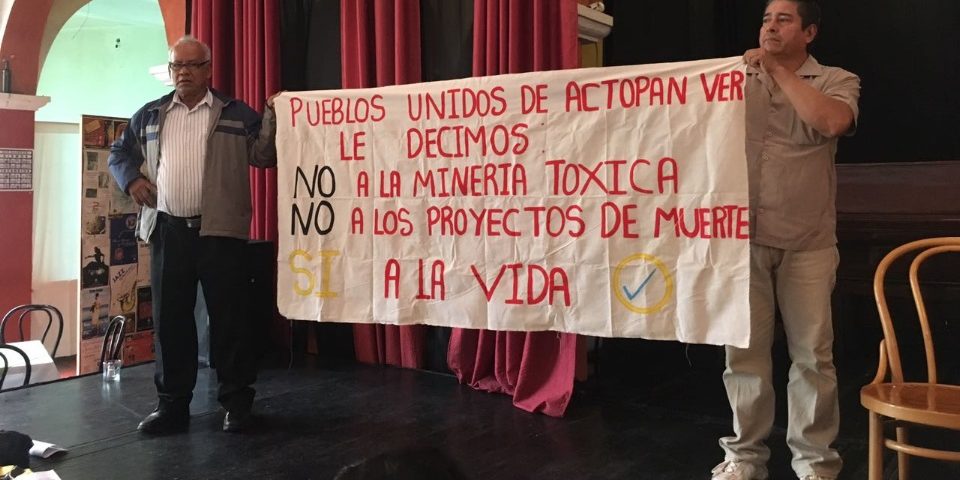

Habitantes de las comunidades de Alto Lucero y Actopan, en Veracruz, entregaron a autoridades federales y estatales actas de asamblea en las que asientan su decisión de declararse pueblos libres de megaminería tóxica, amparados por el derecho de autodeterminación de los pueblos y por los convenios internacionales firmados por México.

Habitantes de las comunidades de Alto Lucero y Actopan, en Veracruz, entregaron a autoridades federales y estatales actas de asamblea en las que asientan su decisión de declararse pueblos libres de megaminería tóxica, amparados por el derecho de autodeterminación de los pueblos y por los convenios internacionales firmados por México.

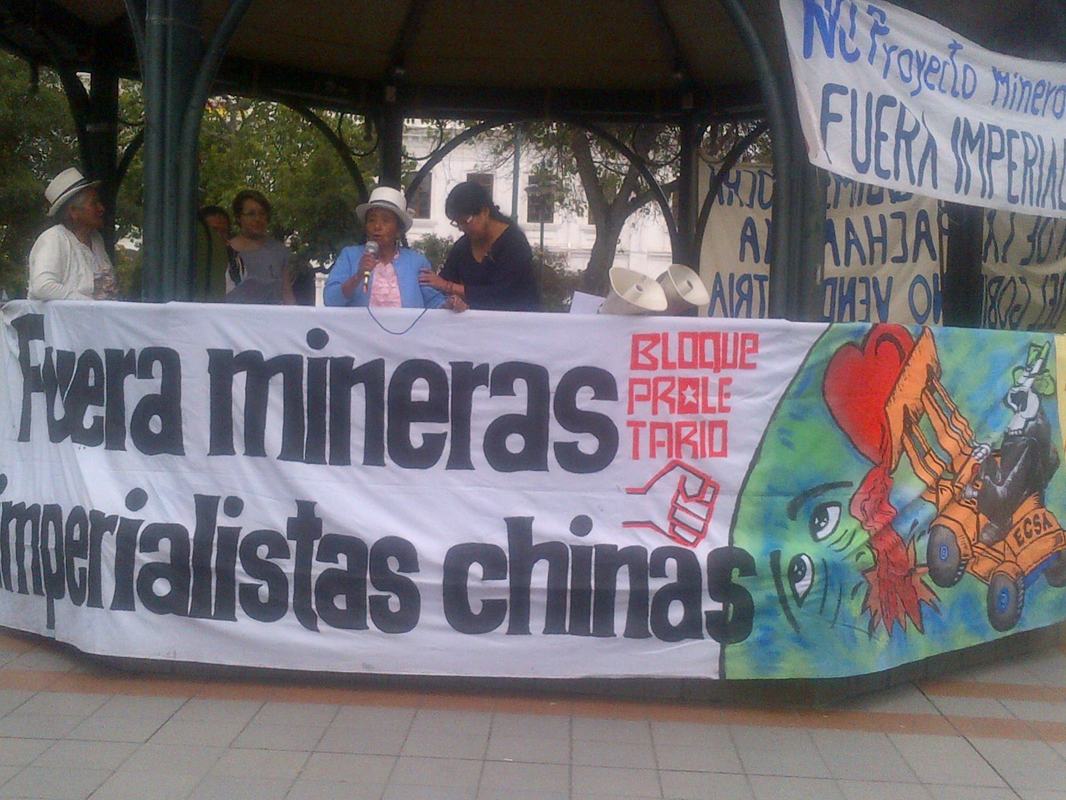

La investigación del académico franco-ecuatoriano, William Sacher, una autoridad en temas ambientales, Ofensiva mega minera china en los Andes (Abya-Yala, 2017) es muy significativa para entender cómo se manifiesta en Ecuador. Ahí donde operan sus empresas, surgen problemas ecológicos y humanitarios de dimensiones incalculables. China ha escogido a América Latina, en particular a Ecuador y Perú, para implantar su gigantismo minero frente al cual los estados de ambos países se muestran impotentes para proteger la naturaleza, a sus habitantes milenarios y a los campesinos que sobreviven en la Amazonia.

La investigación del académico franco-ecuatoriano, William Sacher, una autoridad en temas ambientales, Ofensiva mega minera china en los Andes (Abya-Yala, 2017) es muy significativa para entender cómo se manifiesta en Ecuador. Ahí donde operan sus empresas, surgen problemas ecológicos y humanitarios de dimensiones incalculables. China ha escogido a América Latina, en particular a Ecuador y Perú, para implantar su gigantismo minero frente al cual los estados de ambos países se muestran impotentes para proteger la naturaleza, a sus habitantes milenarios y a los campesinos que sobreviven en la Amazonia.

La decisión judicial favorece a los pobladores de la cuenca del río Yurumanguí y se convierte en la segunda sentencia de restitución étnica que repara a comunidades afrodescendientes del país. El Tribunal de Cali dictó medidas que blindan su territorio de la exploración y explotación minera.

La decisión judicial favorece a los pobladores de la cuenca del río Yurumanguí y se convierte en la segunda sentencia de restitución étnica que repara a comunidades afrodescendientes del país. El Tribunal de Cali dictó medidas que blindan su territorio de la exploración y explotación minera.

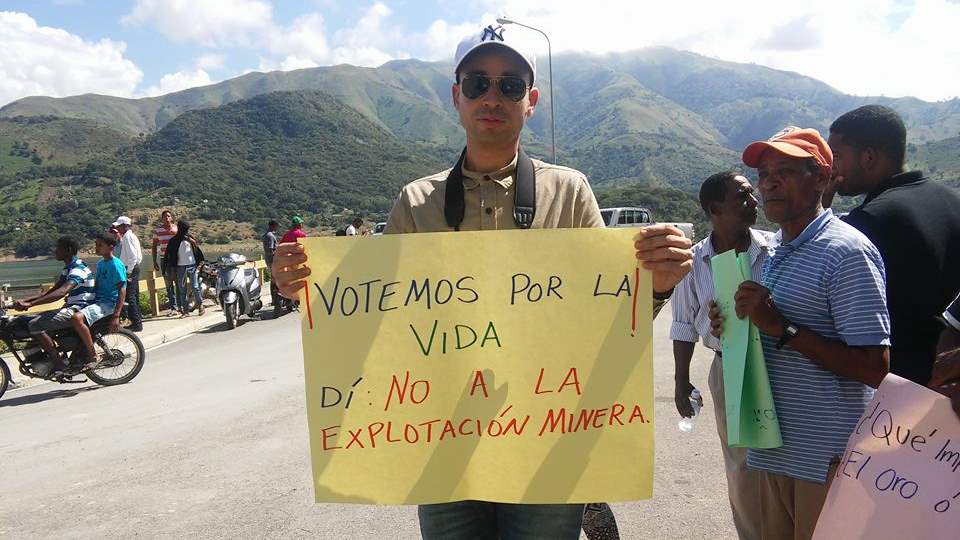

Cientos de personas marcharon este domingo en el municipio de San Juan contra la explotación minera, quienes hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno y la empresa Gold Quest a consultar a especialistas para que comprueben el riesgo ambiental de esa actividad en esa provincia.

Cientos de personas marcharon este domingo en el municipio de San Juan contra la explotación minera, quienes hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno y la empresa Gold Quest a consultar a especialistas para que comprueben el riesgo ambiental de esa actividad en esa provincia.

Un acuerdo entre CORFO y SQM acaba de ser anunciado en Enero del 2018. En la primera parte, se analizan las consecuencias ambientales sobre el Salar de Atacama. En la segunda parte, se discuten el costo de oportunidad de ampliar una cuota de extracción sin valor agregado. En la tercera, se cuestionan las cifras de recaudación tributaria difundidas por CORFO. En seguida, se desmiente que el nuevo contrato era la mejor opción legal frente a la falta de alternativas para el Estado; allí se revela que CORFO volvió a colocar al mismo árbitro actual, a pesar que argumenta que éste es un impedimento para otras alternativas. Finamente, se sugiere una nueva Política Pública.

Un acuerdo entre CORFO y SQM acaba de ser anunciado en Enero del 2018. En la primera parte, se analizan las consecuencias ambientales sobre el Salar de Atacama. En la segunda parte, se discuten el costo de oportunidad de ampliar una cuota de extracción sin valor agregado. En la tercera, se cuestionan las cifras de recaudación tributaria difundidas por CORFO. En seguida, se desmiente que el nuevo contrato era la mejor opción legal frente a la falta de alternativas para el Estado; allí se revela que CORFO volvió a colocar al mismo árbitro actual, a pesar que argumenta que éste es un impedimento para otras alternativas. Finamente, se sugiere una nueva Política Pública.

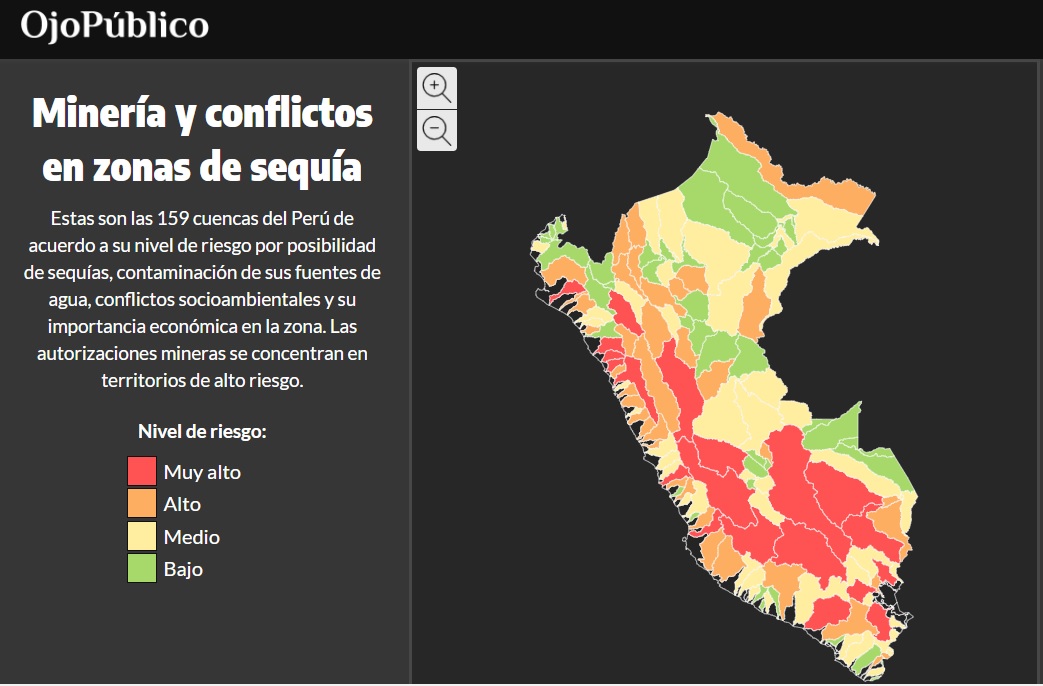

Una nueva investigación del premiado portal Ojo Público concluye que a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras. De ellas, 248 tienen licencias para extraer este recurso a perpetuidad, 31 de las cuales se ubican en zonas con alto riesgo de sequía como Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.

Una nueva investigación del premiado portal Ojo Público concluye que a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras. De ellas, 248 tienen licencias para extraer este recurso a perpetuidad, 31 de las cuales se ubican en zonas con alto riesgo de sequía como Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.