La deforestación en Bolivia supera las 200 mil hectáreas por año, cifra que ubica al país en el segundo lugar entre los más degradados en Latinoamérica. La minería aurífera está avanzando dentro de las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas.

La deforestación en Bolivia supera las 200 mil hectáreas por año, cifra que ubica al país en el segundo lugar entre los más degradados en Latinoamérica. La minería aurífera está avanzando dentro de las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas.

YVETTE SIERRA PRAELI 08/01/2023

Dragones chinos cerca del Parque Nacional Madidi. MIGUEL ROCA

Dos temas han marcado la agenda ambiental en Bolivia en 2022: el avance de la deforestación, que ha ubicado al país en el segundo lugar entre las naciones con mayor pérdida de bosque en Latinoamérica, y el aumento de la minería aurífera en las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas.

A esta depredación, incentivada en algunos casos por políticas de estado cuestionadas, hay que añadir la sequía que afecta a varias regiones del país y los incendios forestales que si bien no han superado las cifras de los años anteriores, han arrasado con más de 800 mil hectáreas de cobertura vegetal, según un informe del Ministerio de Defensa de septiembre de 2022.

Las protestas de los pueblos indígenas han sido una constante durante el año, sobre todo para denunciar las amenazas de la minería, hidroeléctricas y, principalmente, los avasallamientos o invasiones de sus territorios que se han convertido en una nueva pesadilla. Proyectos emblemáticos como la hidroeléctrica Rositas o la exploración de gas en la Reserva Nacional Tariquía han estado en el centro de las protestas y seguirán estándolo por los próximos meses.

Estas son las deudas ambientales que Bolivia ha acumulado a lo largo del año y que el medio Mongabay Latam ha seleccionado con la participación de especialistas y ambientalistas que analizan los problemas, las amenazas y los aciertos que han marcado los 365 días del 2022.

LO TRÁGICO: LA DEFORESTACIÓN SIGUE CRECIENDO

Una embarcación cruza el río Madidi. MONGABAY LATAM

“Históricamente, en el período de 2000 al 2015, la deforestación en Bolivia alcanzaba alrededor de 200 mil hectáreas por año, pero en el último tiempo, principalmente en el período 2021 y 2022, la deforestación está por encima de 250 mil hectáreas, de hecho, en el monitoreo que hicimos para 2022, se registraron 270 mil hectáreas deforestadas”, dice Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) de Bolivia.

Quintanilla explica que entre las causas de la deforestación está la entrega de tierras estatales sin considerar la vocación forestal que pueden tener estos territorios, es decir, sin tomar en cuenta que algunos de esos terrenos pueden tener bosque en pie. “Si bien se presenta como un derecho de acceso a la tierra, termina transgrediendo los bosques para cumplir una función económica y social. La interpretación de las autoridades es que se debe eliminar los bosques para cumplir con la función económica y social, por eso, legalizan la distribución de la tierra”, agrega.

El estudio La Amazonía contra reloj: un diagnóstico regional sobre cómo proteger el 80% al 2025, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) —en coalición con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y Stand.earth— señala que Bolivia es uno de los dos países, junto con Brasil, que presenta la mayor cantidad de destrucción de sus bosques amazónicos.

Y estos no solo están desapareciendo en la Amazonía boliviana, sino también en otros ecosistemas como el bosque seco chiquitano. “También estamos llegando a un punto de inflexión en la Chiquitanía”, explica Quintanilla y precisa que del total de la deforestación que ocurre en Bolivia, el 75% corresponde a la provincia de Santa Cruz, un departamento con una gran diversidad de bosques —entre ellos los bosques secos chiquitanos— y con una importante extensión de áreas protegidas y territorios indígenas.

Según el último reporte de Global Forest Watch, que mide cada año la pérdida de bosques tropicales primarios en el mundo, Bolivia perdió 291.379 hectáreas de bosques en el año 2021. El mismo informe revela que una tercera parte de la deforestación está asociada a incendios forestales. Otra de las causas de la pérdida de bosques es la agricultura a gran escala para la producción de soya y actividades ganaderas, y Santa Cruz es el centro de estas actividades.

Las colonias menonitas establecidas en Bolivia son un ejemplo de ello. Instaladas en territorios de Santa Cruz desde la década de 1950, las familias de este grupo religioso protestante están dedicadas, principalmente, a los monocultivos como la soya, el maíz y el sorgo, así como a la crianza de ganado, y son señaladas como las responsables de la deforestación de grandes extensiones de bosques. Una investigación de Mongabay Latam publicada en octubre de 2022, cuenta cómo la colonia menonita Chihuahua, ubicada a 132 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ha comprado alrededor de la mitad de las tierras de la comunidad indígena de San Miguelito —lo que ha generado conflictos internos— y deforestado esos terrenos, y ahora está a pocos metros del Territorio Comunitario de Origen (TCO) de San Antonio de Lomerío, el primer municipio autónomo indígena de Bolivia.

Otro reportaje dio cuenta de cómo una colonia menonita fue la responsable también de la construcción, sin permiso, de un puente a orillas del río Parapetí, en Santa Cruz. Y para la ejecución de este viaducto se deforestaron 3.000 hectáreas de bosques que afectaron a los Bañados del Izozog —un humedal y sitio Ramsar— y al parque nacional Kaa Iyaa.

“Tenemos una tasa de deforestación que nos avergüenza, pese a que, supuestamente, velamos por los derechos de la Madre Tierra, pero realmente no se está honrando con la práctica lo que se dice en el discurso”, señala María Teresa Vargas, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Los avasallamientos o invasiones de tierras, es decir, el establecimiento de las llamadas comunidades interculturales —personas provenientes del altiplano y los valles— muchas veces con la venia del gobierno, están creciendo en la Chiquitanía y la Amazonía ocasionando el aumento de la pérdida de bosque en Bolivia. En los últimos tres años, en los territorios del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) Charagua Iyambae, en Santa Cruz, el Instituto Nacional de Reforma Agraria de Bolivia (INRA) autorizó el asentamiento de 81 comunidades campesinas interculturales. En esta zona se ubica el Área de Conservación e Importancia Ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu, creada en 2019, una zona reservada que en sus pocos años de vida ha padecido incendios y la presencia de asentamientos humanos que están causando su deforestación.

LO CRÍTICO: AUMENTO DE LA MINERÍA AURÍFERA

El estrecho El Bala-Chepete. LA REGIÓN

“Lo más preocupante de este año ha sido el grado de permisividad del gobierno con la minería aurífera y el acuerdo al que llegaron con el sector cooperativista aurífero para permitir el ingreso a las áreas protegidas”, señala Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

Campanini menciona también las protestas de las cooperativas auríferas que en octubre de 2022 paralizaron La Paz. La huelga se inició porque el gobierno proponía que los impuestos por la exportación de oro sea de 5%, mientras que los mineros no querían pagar más de 4.5%. El paro llegó a su fin cuando el gobierno y los mineros firmaron un acta que establecía un máximo de 4.8 % de impuestos a las exportaciones auríferas. En este acuerdo también se incluyó la revisión de los planes de manejo de tres áreas protegidas, por parte del Ministerio de Ambiente y Agua: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi; el Área natural de manejo integrado Apolobamba y el Parque Nacional y Área Natural de manejo integrado Cotapata. Esto, según los expertos y líderes indígenas, con el fin de ampliar a futuro las zonas para la extracción de oro dentro de estas áreas protegidas.

Tras este acuerdo, las organizaciones indígenas emitieron comunicados oponiéndose a la decisión. Una semana después se firmó una nueva acta, esta vez entre el gobierno y las organizaciones indígenas, para anular el convenio anterior. Sin embargo, la Mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey calificó este último acuerdo de ambiguo y precisó que en dentro del Parque Nacional Madidi ya se permite la minería de oro.

“Durante el 2022, el Parque Nacional Madidi, Apolobamba y Cotapata han estado prácticamente asediados por la minería y han sufrido una afectación bastante considerable desde el 2021. Esta actividad también se está expandiendo a otras áreas protegidas y otros territorios indígenas del departamento de La Paz, donde la minería del oro aluvial tiene su epicentro, y a otros departamentos que hasta hace un par de años no eran productores de minerales”, comenta Alex Vilca, integrante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

Los impactos son irreversibles —continúa Vilca— hay una destrucción a los medios de vida de los pueblos indígenas, sobre todo en la Amazonía. “La contaminación de nuestras aguas, de nuestros ríos, está generando afectación a la salud, al medio ambiente y a la naturaleza. Numerosos pueblos indígenas de la Amazonía boliviana presentan altos índices de contaminación por metales pesados, específicamente mercurio”, agrega.

Una investigación realizada por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), en coordinación con la Universidad de Cartagena en Colombia, tuvo como resultados cifras alarmantes: de las 350 personas evaluadas, entre ellas indígenas Tacana y Uchipiamona, la mayoría tenía en promedio siete veces más de lo permitido de mercurio en sangre y hubo casos de hasta 27 veces más de ese límite.

“Se ha evidenciado los impactos sobre la salud de los pueblos indígenas y poblaciones alrededor de los ríos donde se usa el mercurio para las actividades de minería aurífera. No ha sido uno, sino varios estudios que han generado evidencia respecto al impacto de la minería del oro”, dice Campanini.

Otro estudio realizado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) —en coordinación con el CEDIB— permitió conocer los efectos ambientales, sociales y económicos que tiene la minería ilegal en los territorios indígenas de los pueblos Ese Ejja, Tacana y Kabineño. Los resultados indicaron que a lo largo de 172 kilómetros de la cuenca del Madre de Dios operan 180 embarcaciones dedicadas a la extracción de oro y que esa cantidad de balsas liberaron por lo menos 259 kilogramos de mercurio en el aire y en el agua.

Ruth Alipaz, lideresa indigena de Contiocap, se refiere también a la contaminación con mercurio y otros metales como plomo y arsénico en el río Pilcomayo y el río Tuichi, este último en el Parque Nacional Madidi. “Desde el 2021 hemos descubierto que en la Amazonía nuestro río más afectado es el Tuichi, en el parque Madidi que está totalmente concesionado para actividades mineras”.

LO FEO: SE AGUDIZAN LAS SEQUÍAS Y LOS INCENDIOS

Un bombero forestal trabaja con un equipo de ataque rápido para evitar que el fuego avance hacia la Chiquitanía. CLAUDIA BELAUNDE

La Chiquitanía, parte del Chaco y parte oriental de Bolivia llevan, por lo menos cuatro años, con déficit hídrico, ha informado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia sobre la sequía que agobia al país.

“La ampliación de la época seca está siendo muy drástica al punto que no hay agua en algunos municipios, como por ejemplo, en Ascensión de Guarayos que ha eliminado el 23% de su bosque y, en consecuencia, la lluvia se ha reducido hasta en 11% con relación a lo que llovía diez años atrás”, cuenta Marlene Quintanilla, de FAN Bolivia.

Quintanilla se refiere así a las sequías que están ocurriendo en Bolivia. “Esto nos muestra cómo perder una cantidad importante de bosques ha generado un impacto directo en la provisión de agua y por supuesto en la extensión de la sequía y su intensificación. La época seca se está haciendo mucho más agresiva que antes y la población se ha quedado sin agua”, agrega.

El gobierno ha destinado 123 millones de bolivianos para enfrentar la sequía en 80 municipios, en la mayoría de ellos se ha declarado emergencia por la ausencia de lluvias. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) la sequía se extenderá hasta marzo de 2023.

“Primero teníamos 30 municipios afectados por la sequía, luego subió a 55 y ahora tenemos más de 80 municipios que han reportado sequía”, ha dicho el viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera López.

“Algunos incendios han sido severos por las condiciones meteorológicas que son factores para que se reproduzca un incendio de gran magnitud. Pero uno de los temas que más nos preocupa es el calentamiento global, específicamente en la Chiquitania”, señala Oswaldo Maillard, coordinador del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

Maillard agrega que en la Chiquitanía el FCBC ha realizado análisis para determinar las condiciones climáticas del ecosistema y han encontrado que hay lugares en Bolivia donde existe una tendencia a llover menos en ciertas épocas del año.

“Aunque el panorama ahora es un poco incierto, las tendencias muestran que en el futuro pueden ser aún más complejas”.

Para Jenny Gruenberger, Directora Ejecutiva de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), el problema de los incendios ha sido gravísimo este año. “Inicialmente han comenzado en tierras bajas, pero han llegado hasta el subtrópico. Y está terrible la sequía. Bueno, uno viene acompañado del otro”.

En septiembre de 2022, grandes incendios en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, el Parque Nacional Otuquis y la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca arrasaron con más de 200 mil hectáreas. Entre octubre y los primeros días de diciembre, varios incendios forestales ocurrieron en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) de Tarija informó que alrededor de 7.140 hectáreas se perdieron por el fuego.

LO BUENO: AVANCES EN LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Los Grandes Lagos Tectónicos de Exaltación en los Llanos de Moxos. OMAR TORRICO

En Bolivia también hay espacio para la esperanza. Un proyecto de conservación de bosques y agua que ha involucrado a 24.000 agricultores está contribuyendo a la protección de casi 600.000 hectáreas en aproximadamente 80 municipios en Bolivia. Además, mediante este proyecto llamado Acuerdos Recíprocos de Agua se ha logrado la creación de 23 áreas protegidas equivalentes a 3.4 millones de hectáreas en Bolivia.

Los estudios científicos también han sido importantes este 2022. Una expedición a los Grandes Lagos Tectónicos de Exaltación —Rogaguado, Largo, Guachuna y Ginebra— y el río Iruyáñez en los Llanos de Moxos, ha permitido conocer la biodiversidad y la historia de este lugar ubicado en el departamento del Beni.

Los hallazgos incluyen 1.497 registros de plantas, mariposas diurnas y vertebrados. Nueve de los registros de vertebrados —peces, anfibios, reptiles y un murciélago— son potencialmente nuevos para la ciencia. La expedición también permitió documentar 18 sitios arqueológicos que evidencian una gran diversidad cultural indígena.

Otra expedición, pero esta vez al Área Protegida Municipal Gran Mojos de Beni, navegó a lo largo de 450 kilómetros para realizar el más reciente conteo de bufeos. El equipo conformado por científicos, pescadores y periodistas fue en busca del emblemático bufeo boliviano (Inia boliviensis), una especie de delfín de río endémico de la cuenca del río Madera, cuya mayor población se encuentra en Bolivia. Los científicos que estudian a esta especie han involucrado a pescadores comerciales en actividades de monitoreo y registro de delfines, como una estrategia de conservación del único cetáceo que tiene el país.

https://www.opinion.com.bo/articulo/revista-asi/deudas-ambientales-bolivia-deforestacion-mineria-oro-incendios-forestales/20230106201140893135.html

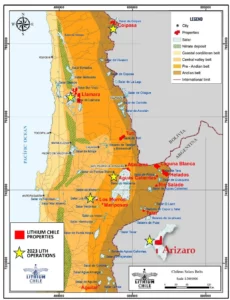

Levanta polvareda tan solo enunciar la existencia de la ley riojana, que a mediados de diciembre declaró recurso estratégico al litio. Salta no es ajena a la polémica, una de las provincias del triángulo del litio.

Levanta polvareda tan solo enunciar la existencia de la ley riojana, que a mediados de diciembre declaró recurso estratégico al litio. Salta no es ajena a la polémica, una de las provincias del triángulo del litio.

DPA/EP

DPA/EP

Eva Cruz 12/01/2023

Eva Cruz 12/01/2023

Estrella Terrel 13/01/2023

Estrella Terrel 13/01/2023

13/01/2023

13/01/2023

Maria del Mar Parra 14/01/2023

Maria del Mar Parra 14/01/2023

Por Oscar Parrilli 09/01/2023

Por Oscar Parrilli 09/01/2023

Los manifestantes bloquearon el paso de miles de carros que se movilizaban en la vía La Lizama – San Alberto.

Los manifestantes bloquearon el paso de miles de carros que se movilizaban en la vía La Lizama – San Alberto.

Por notimundo 08/01/2023

Por notimundo 08/01/2023

La deforestación en Bolivia supera las 200 mil hectáreas por año, cifra que ubica al país en el segundo lugar entre los más degradados en Latinoamérica. La minería aurífera está avanzando dentro de las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas.

La deforestación en Bolivia supera las 200 mil hectáreas por año, cifra que ubica al país en el segundo lugar entre los más degradados en Latinoamérica. La minería aurífera está avanzando dentro de las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas.