Un saguaro en el crepusculo en el Ejido el Bajío, septiembre 2023. Fotografía Giuliano Salvatore – Fundación Bajío.

Un saguaro en el crepusculo en el Ejido el Bajío, septiembre 2023. Fotografía Giuliano Salvatore – Fundación Bajío.

Reportaje • Dawn Marie Paley • 13/10/2023

Nubes de espárragos e hileras de naranjos y olivos bordean la estrecha carretera que parte hacia el norte desde la ciudad de Caborca, Sonora, en dirección a Puerto Peñasco, ciudad en la costa del Pacífico. Las hojas verdes emergen del desierto debido a los profundos pozos de agua perforados para las granjas destinadas a la venta de frutas y verduras en el mercado estadounidense.

En una parada casi escondida cerca de un restaurante tipo palapa que vende camarones frescos con chile y limón, nos desviamos hacia un accidentado sendero de arena. Atascarse allí es tan fácil como en una gran tormenta de nieve, el polvo vuela mientras las llantas se hunden. Al comenzar a subir una cuesta que se aleja de la costa, el Golfo de California surge turquesa, y el sendero de arena, apenas visible, se adentra en el desierto. Un atardecer fucsia teñido de rayas color mandarina llena el horizonte contra un cielo azul cada vez más profundo.

Poco a poco, la silueta plana de un cerro minado aparece ante nosotros y, en la luz menguante, alcanzamos a ver maquinaria averiada, edificios abandonados y una serie de enormes letras que tiempo atrás decían «Fresnillo», el nombre de la empresa que se enriqueció con el oro extraído de esos cerros.

La tarde es increíblemente hermosa, el silencio casi total, sólo interrumpido por el zumbido grave de un generador. Los aproximadamente quince periodistas y activistas que hicimos el viaje para conocer el Ejido El Bajío hablamos en voz baja entre nosotros mientras empiezan a aparecer las estrellas y el fuerte calor vespertino por fin empieza a ceder.

Un conflicto minero en el seno de la comunidad

El Ejido el Bajío fue fundado en 1971 mediante un Decreto Presidencial; los 75 miembros fundadores eran hombres -en su mayoría indígenas- de los estados del sur del país que vinieron al norte para trabajar en campos agrícolas . En la década de 1980, el ejido quedó prácticamente abandonado debido a la falta de agua y a la dificultad para trabajar la tierra. Pero algunos de los propietarios regresaron y se establecieron en un pueblito llamado El Saguaro, trabajando parte del año como jornaleros en plantaciones de Baja California y volviendo una y otra vez a la tierra que habían aprendido a amar.

Nuestro grupo fue invitado al ejido, que abarca más de 19,000 hectáreas, para conocer mejor la lucha en defensa de estas sensibles tierras desérticas. Era la primera vez que los comuneros recibían a una delegación. En años anteriores, la situación era muy tensa y no había condiciones para que gente de fuera visitara el área, ni para que los propios pobladores transitaran con seguridad. El conflicto se debía a la presencia de grandes empresas de extracción de oro, en particular la minera mexicana Penmont filial de Fresnillo PLC, con sede en Londres.

En 1997, una mina de oro a cielo abierto llamada La Herradura inició sus operaciones en el límite de las tierras del ejido. Diez años más tarde, Penmont empezó a imponerse en el ejido, ofreciendo pagos únicos a los propietarios de tierras ejidales a cambio de operaciones industriales, colinas huecas y toneladas de residuos tóxicos. Cuando los ejidatarios que conocí se referían a «la mina», era una forma abreviada de referirse no sólo a la devastación ambiental, sino al sistema de fuerzas estatales, federales y paramilitares que aterrorizó a la comunidad durante años.

Aunque al principio algunos ejidatarios aceptaron las condiciones de la empresa, el grueso de la asociación estaba en contra del extractivismo a gran escala. Empezaron a usar los juzgados y tribunales locales para hacer valer sus derechos legales como propietarios de tierras. Lo más sobresaliente es que empezaron a ganar. Para 2014, los ejidatarios habían ganado más de 67 fallos a su favor. Entre ellos hubo una serie de sentencias históricas que ordenaban a la empresa devolver todas las ganancias obtenidas ilegalmente a los legítimos propietarios de las tierras.

A medida que avanzaban en su defensa ante los tribunales y mediante acciones de protesta, empezaron a vivir la persecución de una forma muy intensa. Grupos de ejidatarios fueron detenidos en dos ocasiones y encarcelados bajo acusaciones falsas. Guardias armados, policías mineras, policías federales militarizados y soldados se volvieron figuras permanentes en el remoto territorio.

En 2021, un ex-presidente ejidal y su pareja fueron asesinados en Puerto Peñasco y una lista con los nombres de los demás ejidatarios fue clavada en sus cuerpos. En total, cuatro ejidatarios han sido asesinados y dos han desaparecido desde que empezaron a confrontar los poderosos intereses en sus tierras. Hay mucho en juego: Fresnillo PLC, vinculada a algunos de los políticos y empresarios más poderosos del país, declaró ganancias de 436 millones de dólares por sus operaciones en el Ejido El Bajío entre 2010 y 2013.

La tranquilidad vuelve al desierto

Hace tres años se detuvo la actividad minera en el ejido, y desde 2021 la situación empezó a calmarse, aunque los propietarios siguen recibiendo amenazas. No hay agua disponible en el ejido, y la mayoría de los comuneros que aún permanecen en la zona viven en El Saguaro. Un puñado de ejidatarios ha establecido una serie de campamentos permanentes alrededor de las principales vías de acceso a la mina para supervisar todo el tráfico que entra y sale de su territorio.

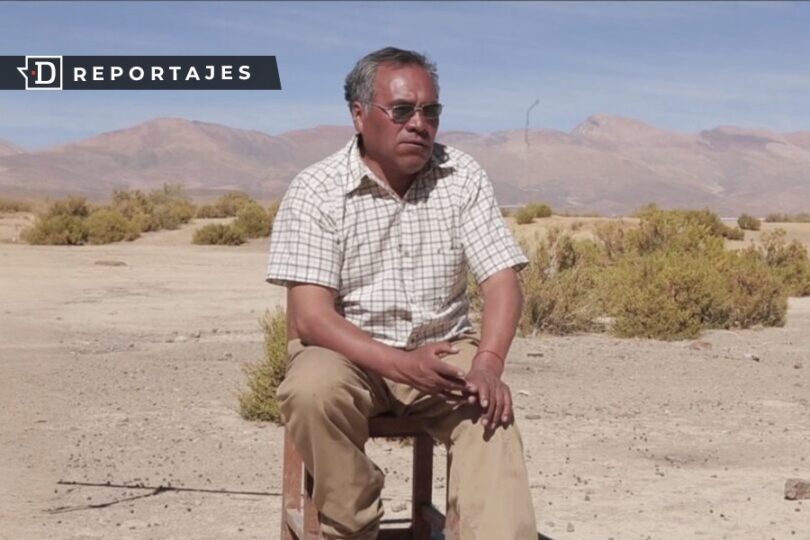

Erasmo Santiago Santiago y su compañera Margarita López viven en la comunidad desde el año 2000. Criaron a sus hijos en El Saguaro y han vivido la mayor parte de los últimos diez años en un campamento de vigilancia junto a una de las piletas de lixiviación que dejaron los mineros. López, quien es una mujer ñuu savi originaria de Oaxaca, ahora sabe cómo utilizar muchas de las plantas del desierto para curar, y Santiago es un ejidatario que, tras pasar casi dos años en prisión, se ha convertido en uno de las portavoces más visibles del ejido.

Mientras conversamos, una de sus sobrinas llega en una camioneta con sus dos hijas chiquitas. El aceite salpica sobre la cocina de leña donde su otra hija prepara huevos para el desayuno. Compran provisiones y traen agua y hielo de Peñasco, y cuidan meticulosamente todo lo que tienen. Su campamento está hecho de lonas y tubos de plástico negro y una habitación portátil que la empresa dejó abandonada. Su única fuente de electricidad es una batería de automóvil conectada a un panel solar, donde todos cargan sus teléfonos.

Tras años de asedio por parte de las fuerzas empresariales y militares, López y Santiago empiezan a soñar con un futuro diferente para el ejido, basado en mantener intacto el ecosistema local e invitar a visitantes con conciencia ecológica a explorar el ejido.

El declive del berrendo sonorense

Nuestra llegada ocurrió justo después de que se formalizara el reconocimiento oficial de una parte del ejido como zona federal protegida. El 30 de agosto de 2023, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México certificó casi 2,500 hectáreas del ejido como área de conservación voluntaria, lo que prohíbe otros usos de la tierra durante al menos 15 años.

«Aquí es una zona de transición… De lluvia estamos hablando de 100 a 120 mililitros al año», dijo el biólogo Federico Godínez Leal, que anteriormente trabajó como director de la cercana Reserva de la Biósfera de El Pinacate. «Lo que pasa es que ayuda mucho el mar, la neblina, la brisa marina, ayuda bastante». Estas condiciones son clave para explicar la biodiversidad única de la zona.

Para un ojo inexperto, observar la vida en el desierto es todo un reto. Incluso con la ayuda de nuestros guías, muchas de las criaturas de este entorno son difíciles de ver, pues se esconden en cuevas, se confunden con la arena o crecen en los pliegues entre las rocas prehistóricas.

Entre ellas está el berrendo sonorense, un animal parecido al ciervo con cuernos arqueados hacia adentro que es conocido como el mamífero más rápido de Norteamérica. Pueden correr a casi 100 kilómetros por hora, y son tan difíciles de detectar que a veces se les llama «fantasmas del desierto». Por si fuera poco, los berrendos sonorenses tienen un segundo superpoder: no se les ha visto beber agua.

En cambio, en invierno, se hidratan comiendo pequeñas flores desérticas que aparecen en los diminutos y efímeros brotes que surgen tras la lluvia. Durante la mayor parte del resto del año, los berrendos de Sonora obtienen el agua que necesitan comiendo el espinoso cactus cholla.

Están clasificados como especie en peligro de extinción en Estados Unidos desde 1967, y en México desde 1984. Durante miles de años, mucho antes que existieran México o Estados Unidos, los berrendos sonorenses solían andar libremente por el Desierto de Sonora. No es exagerado decir que lo han pasado muy mal y que su propia supervivencia está entrelazada con los aspectos más crueles de la modernidad.

El berrendo sonorense fue expulsado de California por la caza, la ganadería y la pérdida de su hábitat. Casi la mitad de su territorio en Estados Unidos está hoy ocupado por el Complejo Barry M. Goldwater, donde los pilotos de combate de las Fuerzas Aéreas gringas «afinan sus habilidades» lanzando incluso munición activa (las Fuerzas Aéreas afirman que se aseguran que no hay berrendos antes de bombardear).

Para colmo, grupos ecologistas e integrantes de la nación Tohono O’odham han alertado sobre la amenaza que representa la construcción del muro fronterizo para los delicados ecosistemas del desierto de Sonora. Cuando Donald Trump dejó el cargo en 2020, 140 kilómetros de muro fronterizo fragmentaron las zonas binacionales que constituyen una parte vital del hábitat del berrendo sonorense y de otras especies desérticas en grave peligro de extinción.

La conservación como defensa de la tierra

En México, los berrendos sonorenses son especialmente vulnerables a causa de la pérdida de su hábitat relacionada con la minería de oro a cielo abierto, los proyectos masivos de energía solar y los nuevos desarrollos inmobiliarios a lo largo del Golfo de California. Las empresas mineras «están prácticamente arrasando con todo el hábitat del terreno sonorense», dijo Carlos Castillo, biólogo de la Wildlands Network (Red de Tierras Silvestres) que lleva décadas trabajando en la región.

«El berrendo sonorense, por sus características, por su fisiología y por su conducta utiliza sobre todo los planicies desérticas y lo que nosotros llamamos médanos, que son estos pequeños lomeríos o dunas bajas estabilizadas o semi estabilizadas que les permiten huir de los depredadores», dijo Castillo. «Justo este tipo de terrenos son los que están siendo pues arrasados prácticamente».

Llegó un momento en que el número de berrendos sonorenses en Estados Unidos se redujo a menos de 100. En las últimas décadas, ha habido un impulso binacional para restaurar la población. Hoy en día se calcula que en México habitan 416 de estos animales, 331 de los cuales viven en el Ejido el Bajío.

Acompañamos a Santiago y a otros ejidatarios hasta la cima de uno de los cerros que se elevan desde las llanuras del Ejido El Bajío. Mirando hacia el oeste, podíamos ver el mar y, hacia el sur, las colinas fueron destruidas y allanadas para la mina Herradura, que sigue activa. Mirando hacia el este vimos un paisaje casi intacto donde la promesa de proteger al berrendo significa mucho más que salvar a una especie en peligro de extinción. Significa enfrentarse a poderosos intereses mineros y trabajar para honrar a sus compañeros caídos.

Si no fuera por la lucha de los ejidatarios, el mismo cerro donde estábamos parados, lleno de cactáceas y saguaros, donde llegan los borregos y los berrendos a comer, hubiera sido transformado en otro tiradero minero.

«Es algo que se volvió a rescatar, la naturaleza en esta parte», dijo Santiago, señalando las extensas tierras silvestres alrededor. El objetivo del ejido es promover el turismo de bajo impacto en la zona, forjando un futuro diferente centrado en garantizar que la vida humana y más que humana pueda prosperar en el territorio. «Para nosotros, la certificación es un gran logro».

El encuentro Comunidad, minería y periodismo se realizó de septiembre 21-25, 2023, con el apoyo de la Embajada de Suiza en México, la Fundación Bajío Sahuaro y el Ejido El Bajío.

Luis Gárate Cooperaccion

Luis Gárate Cooperaccion

Hallaron cantidades inusuales de arsénico, cadmio y plomo en su organismo

Hallaron cantidades inusuales de arsénico, cadmio y plomo en su organismo

09/11/2023 6:24 am Portada

09/11/2023 6:24 am Portada

09/11/2023

09/11/2023

09/11/2023 6:28 am Portada

09/11/2023 6:28 am Portada

Claudio Pizarro 22/10/2023

Claudio Pizarro 22/10/2023

18/10/2023

18/10/2023

Este lunes 23 de octubre, con mucha alegría festejamos nuestro 15 Aniversario del Colectivo CASA, hermanados con diferentes organizaciones y representantes de instituciones con las cuales hemos tejido complicidades en defensa de los territorios, de los derechos, de las fuentes de agua, la soberanía alimentaria y de la autodeterminación de los pueblos.

Este lunes 23 de octubre, con mucha alegría festejamos nuestro 15 Aniversario del Colectivo CASA, hermanados con diferentes organizaciones y representantes de instituciones con las cuales hemos tejido complicidades en defensa de los territorios, de los derechos, de las fuentes de agua, la soberanía alimentaria y de la autodeterminación de los pueblos.

Un saguaro en el crepusculo en el Ejido el Bajío, septiembre 2023. Fotografía Giuliano Salvatore – Fundación Bajío.

Un saguaro en el crepusculo en el Ejido el Bajío, septiembre 2023. Fotografía Giuliano Salvatore – Fundación Bajío.