Emilia Aparicio 21/11/2023

Emilia Aparicio 21/11/2023

El Mostrador

El salar de Maricunga es foco de debate sobre la explotación de salares en Chile. Ante la posible extracción de litio, Elena Rivera, presidenta de la Comunidad Indígena Colla de Copiapó, advierte sobre los riesgos para el salar y las tradiciones de su comunidad.

Cada vez que puede, Elena Rivera (44), presidenta de la Comunidad Indígena Colla de la Comuna de Copiapó, visita el salar de Maricunga. Este humedal se encuentra a 171 kilómetros de la capital regional de Atacama, a unos 3.757 metros de altura. Desde la ciudad no es fácil llegar, pero Elena está acostumbrada a la altura y a los largos caminos entre quebradas y montañas. Ella vive en Paipote, al suroeste de Copiapó, aunque la sede y parte de los miembros de su comunidad residen arriba. Al contrario de lo que se cree, el desierto guarda memoria, al igual que el salar que hace miles de años fue un lago y que hoy está en el centro de las discusiones por su alta concentración de litio.

“Pese a quien le pese, los pueblos originarios viven en los lugares estratégicos donde se encuentra la riqueza natural. Nosotros los colla lamentablemente estamos entablados en el cordón de oro, le pese al Estado o a estas empresas extractivistas a las que trabajan el oro”, sostiene Elena.

La mujer tiene el pelo corto, una sonrisa prominente y unos anteojos que cubren gran parte de su mirada. Nació abajo, pero creció vinculada a la cordillera a través de la memoria de sus tíos y su madre. El compromiso y dedicación de ella con la comunidad la llevó a querer involucrarse, preservar y dedicarse a los saberes de su cultura.

“Siempre vi ese empuje de mi vieja en estar liderando cosas, creando, viendo cómo era mujer muy líder. Y, además, ella nos dejó seguir su legado, su legado en cuanto a la cultura (…), ella fue la iniciadora y la propulsora de la comunidad indígena”, relata.

Elena Rivera en el salar de Maricunga. Créditos Imagen: Emilia Aparicio

Elena es presidenta de su comunidad desde 2014. En ese momento desempeñaba el rol de secretaria, pero tras la muerte del presidente, Gabriel Cardozo, asumió la directiva. Al año siguiente, los integrantes la nombraron presidenta. Actualmente, una de las preocupaciones de la comunidad es la futura extracción del litio en el salar de Maricunga.

Bajo el modelo global de transición energética, el litio se ha transformado en una de las materias primas más codiciadas en el mundo, por su masivo uso en las baterías eléctricas y, en particular, por su alto potencial en la industria de vehículos eléctricos. La noche del jueves 20 de abril de 2023, a través de cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, un plan de extracción del mineral que tiene en su centro a Codelco, para así establecer una colaboración público-privada con el fin de impulsar la industria del litio en Chile.

Aunque la extracción de litio es una actividad minera que lleva varios años desarrollándose en el país, particularmente en el salar de Atacama en el norte de Chile. Este territorio forma parte del denominado “Triángulo del litio”, un zona geográfica en el límite de Argentina, Bolivia y Chile. El aumento de la demanda de este mineral para fabricar baterías y otros productos ha motivado un creciente interés en los sectores público y privado en los últimos años.

La cordillera que rodea el salar de Maricunga aloja una riqueza invaluable que se puede observar en la diversidad de formas, colores, texturas, así como la flora y la fauna que la habitan. El viento aparta la nieve que cae en altura en la cordillera y mueve el agua que acoge el salar de Maricunga. En el camino algunos rebaños de guanacos miran con sospecha la camioneta al pasar por la carretera. Lejos de ser un lugar inhóspito, la cordillera acoge las memorias, las tradiciones y las huellas del pueblo Colla que hace por lo menos 150 años transita y habita el territorio.

Si bien la Comunidad Indígena Colla de la Comuna de Copiapó se formó el 9 de junio de 1995, hay registros que detallan que el linaje familiar estaba en el territorio desde mucho antes. El libro El pasado anidado en nuestra memoria (2023) relata que Emeterio Cardozo, junto a su esposa Natividad Villanueva, cruzaron la cordillera desde Argentina en el año 1870, aproximadamente. Por otro lado, el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2008), sostiene que las primeras áreas de ocupación y asentamiento colla en Chile datan de la segunda mitad del siglo XIX, donde el poblamiento se basaba en la búsqueda de pastos y aguadas para la trashumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en el desplazamiento estacional de ganados.

“Las zonas de tránsito utilizadas para cruzar la cordillera eran la Quebrada de Paipote hasta la laguna Santa Rosa, salar de Maricunga hasta el paso de San Francisco y el camino de Río Jorquera”, explica el documento.

Según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en Chile existen 63 ambientes salinos, es decir, 45 salares y 18 lagunas salinas. Entre ellos se encuentra el salar de Maricunga, que por su extremo sur alimenta por medio de un canal a la laguna Santa Rosa –declarada Sitio Ramsar–, la cual está dentro del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, lugar que acoge a vicuñas, flamencos y otras especies nativas.

Las empresas aún no han comenzado la extracción del mineral en Maricunga, pero este ecosistema está en el centro de las discusiones. Si bien tiene una superficie de 14 mil hectáreas, un área bastante inferior a las 280 mil hectáreas del salar de Atacama, Codelco finalizó las exploraciones en el humedal y anunció en mayo de este año que tendría la segunda mayor concentración de litio del mundo.

La empresa estatal chilena no es la única interesada en Maricunga. De hecho, otras compañías han intentado establecerse en las cercanías del salar, pero debido a la oposición de las comunidades locales los proyectos se han estancado.

Además de la minera estatal, existían dos proyectos desarrollados por privados interesados en la zona. El primero, entre la empresa singapurense Simbalik y la chilena Cominor. El segundo, es Salar Blanco de Lithium Power International, sin embargo, Codelco compró en octubre de este año la totalidad de las acciones de la empresa australiana en US$ 244 millones.

Unas semanas antes, el 13 de septiembre, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se refirió a los objetivos de la empresa estatal en el litio. “Comienzo con el salar de Maricunga”, dijo Pacheco. Agregando que el salar de Maricunga “tiene casi 40 titulares de propiedad minera, uno de los cuales es Codelco”.

La presencia de las mineras también se hace notar con los neumáticos y otros desechos que flotan en las aguas y en los bordes del salar, al igual que algunas herramientas de medición de Codelco. Las empresas se han acercado a conversar con las comunidades, como fue el caso del proyecto Salar Blanco, aunque Elena sostiene que el titular no reconoció la afectación sobre la comunidad. Además, cuenta que le solicitó a Codelco en repetidas ocasiones ver las exploraciones que estaban realizando.

“Una economía no puede existir a costa de una cultura originaria que vive y siempre ha vivido en el sector”, subraya Elena.

El impacto de la minería en la comunidad colla

Para la Comunidad Indígena Colla de la Comuna de Copiapó, parte importante de conservar las tradiciones de sus antepasados es habitar la cordillera y, en consecuencia, defender el territorio. A través de sus familiares, Elena fue aprendiendo las propiedades medicinales de la flora que forma parte del paisaje andino.

En el libro El pasado anidado en nuestra memoria (2023), realizado por la comunidad, se explica que el trabajo ligado a la cordillera es parte fundamental de las tradiciones indígenas, dado que históricamente el pueblo Colla ha practicado la trashumancia y la pirquinería. Los relatos familiares de la vida en la cordillera han permitido que la comunidad conozca sus orígenes y construya su historia.

“Mi núcleo más macro es la comunidad, es siempre estar al cuidado y pendiente de cada socio de la comunidad y de nuestro territorio en cuestión”, explica Elena.

Un lugar histórico de reunión es El Bolo. Afuera de la casa flamea una bandera chilena –roja, azul y blanca–, junto a la bandera colla –roja, amarilla y negra–. En ese mismo sector, testimonios del linaje familiar detallan que alrededor de 1880 Agapito Quiroga cruzó la cordillera desde Argentina junto a sus dos hijos para trabajar el oro en el sector del salar de Maricunga, fijando su residencia en El Bolo.

A un costado de la casa de Myriam Rivera, vicepresidenta de la Comunidad Indígena Colla de la Comuna de Copiapó, se encuentra la sede donde se realizan talleres, reuniones y las celebraciones con sus integrantes.

Myriam es parte de la comunidad desde 1996 y vive arriba. Al igual que a Elena le preocupa la explotación del litio y la minería en el territorio.

“En la comunidad de nosotros muchos eran pirquineros, ellos no trabajaban en empresas ni nada de eso”, puntualiza la vicepresidenta.

“Antiguamente los mineros artesanos eran pirquineros y se enfocaban en la pequeña minería, donde ponían su yacimiento, iban, sacaban el metal del palmés y sacaban sus remesas y tenían para vivir semanal, mensual, depende de cómo fuera su extracción. Pero en ciertos puntos se han colocado empresas más grandes y la economía también se basa en que todo vaya creciendo mágicamente, entonces, como la empresa minera ha crecido, es más difícil para ellos sacar menos metal como lo sacaban anteriormente”, agrega Elena.

En ese sentido, Myriam señala que la explotación del litio en Maricunga tendría un impacto directo en el modo de vida de su comunidad y también para las futuras generaciones.

“Hay muchas generaciones que a lo mejor ya no van a poder retornar a acá y seguir las mismas tradiciones de nosotros. Si explotan el litio no van a tener cómo criar animales o poder sembrar, porque no vamos a tener el nacimiento del agua”, indica.

Por otro lado, Isabel Godoy, “kuraka (líder en quechua) del ayllu Flora Normilla” –y exconstituyente que representó al pueblo Colla en el proceso de redacción de una nueva Constitución en 2020–, sostiene que “el sello de nuestro pueblo es la trashumancia”.

“La contaminación de los pactos y la disminución del agua impactan directamente en esa costumbre y en esa tradición que es la trashumancia. Si no hay pasto, tienen que hacer un recorrido en busca de ellos en otros sitios, aunque los tránsitos de los pueblos son largas travesías, entonces, eso nos ha obligado a llegar hasta la costa”, explica.

El Estudio diagnóstico del pueblo Colla del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011) detalla que la ocupación del pueblo Colla se basaba en la búsqueda de pastos y aguadas, que implicaba el uso de quebradas. De ese modo, en el vasto territorio habitado por los colla había posesiones familiares donde estaban las viviendas, puestos estacionales y pequeños cultivos en las invernadas, mientras que en verano cada familia acudía a sus vegas y aguadas con los animales para el pastoreo.

Sin embargo, el litio no es el único mineral presente en la zona. Una vez iniciado el siglo XX, la minería a gran escala se instaló en la zona para extraer oro, plata, bórax y cobre. Según el citado Informe de la Comisión Verdad Histórica, esto significó que las empresas mineras que instalaron sus faenas en territorios de pastoreo generaron impactos, “contaminando los pastos y envenenando el ganado. Ambos factores, disputa territorial y contaminación, provocarán la emigración de algunas familias collas a Argentina”.

Adicionalmente, en la década de 1960 se dio la apertura de la mina El Salvador, que exigió la canalización de nuevos recursos de agua que son llevados al mineral con tuberías, impactando sobre la economía de la comunidad colla, al reducir aún más los escasos recursos hídricos disponibles para el pastoreo.

Los casos de contaminación o afectación en el territorio producto de la actividad minera no son tan lejanos. En 2018, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó la clausura de las instalaciones de extracción de agua del yacimiento aurífero de la Minera Maricunga S.A., perteneciente a la transnacional canadiense Kinross Gold, por haber provocado el desecamiento de 70 hectáreas en el Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.

Defender el territorio y la cultura collas

La lucha de Elena y su comunidad por proteger el territorio no solo tiene que ver con la explotación del litio. El desarrollo de la minería a gran escala en la zona, las distintas crisis económicas y la concentración de servicios en las ciudades, obligaron a muchas familias que vivían arriba a bajar a las ciudades, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX.

Aunque la vida en la cordillera –y sus salares– es parte importante de la cultura del pueblo, el acceso a la educación, servicios básicos y trabajos está abajo, en la ciudad. Sin embargo, pese a los cambios vertiginosos de la modernidad, los relatos familiares, el traspaso de las tradiciones y las reuniones entre los miembros de las distintas comunidades han permitido que la cultura y el vínculo del pueblo colla con el territorio se mantengan.

“Las tradiciones colla siempre han estado vivas y vigentes en la cordillera, nosotros siempre vivimos haciendo nuestras tradiciones en las cordilleras sin saber que éramos indígenas colla y, cuando nos supimos, le pusimos solamente el nombre. Entendimos que éramos de un pueblo originario llamado colla y solamente aceptamos lo que siempre hemos vivido”, señala Elena.

El informe de Nuevo Trato Indígena explica que otros procesos políticos, sociales y económicos –como la dictadura– fueron factores que significaron un “despoblamiento relativo de los espacios ocupados ancestralmente”. Sin embargo, la vuelta a la democracia en 1990 en Chile permitió que dirigentes collas pudiesen dar testimonios de su existencia en el proceso de la Nueva Ley de Pueblos Indígenas. En ese sentido, la promulgación de la Ley Indígena en 1993 permitió la organización formal en comunidades y, también, parte de un proceso de autorreconocimiento de las familias collas, su historia y su identidad cultural.

La defensa del territorio y el arraigo hacía la cordillera es parte fundamental para el reconocimiento del pueblo Colla. En ese sentido, la exconstituyente sostiene que es común que “algunos permanezcan en el territorio cuidando lo poco y nada que les queda y otros están en la ciudad, estudiando y haciendo otras labores, porque igual hay que alimentar a la familia. Eso no quiere decir que nosotros dejemos de ser indígenas, porque tenemos que emigrar forzosamente, entonces forzosamente tenemos que estar en la ciudad para poder sobrevivir”.

Isabel menciona que su padre era pirquinero y practicaba la trashumancia, sin embargo, su abuelo se enfermó de cáncer, por lo que su abuela tuvo que trasladarse a la ciudad.

“Eso también te obliga a bajar, o sea, no es una cosa de ‘yo quiero bajar porque quiero bajar’, sino que estás obligado a ir donde están los tratamientos”, afirma.

Sin embargo, las comunidades han vuelto al territorio y las tradiciones se van traspasando a las generaciones más jóvenes, las cuales se interesan por sus orígenes y su cultura.

Por otro lado, el representante legal de la Comunidad Colla Sinchi Wayra, César “Pacho inti” González Gómez, es dirigente y se dedica a la administración de la comunidad a la que pertenece. Los conocimientos los heredó de su padre, Oscar “Pacho” González, quien también fue presidente de su comunidad.

En la Comunidad Colla Sinchi Wayra son aproximadamente 25 miembros y, actualmente, están trabajando en un programa de cinco años que tiene como objetivo crear la infraestructura para volver a vivir arriba.

“En el fondo es hacer la infraestructura necesaria para poder volver a ir arriba, pero con una visión verde. Por ejemplo, nosotros tenemos una planta de tratamiento en que recuperamos el 80% del agua que consumimos. Sean aguas negras o aguas grises, recuperamos el agua. También tenemos una política de construcción, no construimos cerca de alguna vega y, además, en el sector del que somos, San Andrés, estamos haciendo el levantamiento [de información] de la vega a nivel biótico y acuático”, explica César.

El dirigente añade que la defensa del salar de Maricunga, la laguna Santa Rosa y sus alrededores es relevante, porque forma parte de sus creencias y religiosidad como pueblo.

“Cuando hablamos del rescate de la defensa del salar, de Santa Rosa y sus alrededores, es potente, porque nosotros basamos nuestra creencia y nuestra religiosidad en las vicuñas y los guanacos. Tenemos un dios que es un guanaco, entonces, en nuestro plan mañana, 2022-2025 en el fondo, es poder traer animales y hacer una ‘reforestación’ de animales”, precisa.

Además, recalca que el pueblo practica una ceremonia de arreo de vicuñas y que debido a esto el Estado reconoció a Oscar “Pacho” González como cultor y patrimonio cultural inmaterial. En la cordillera es común ver manadas de guanacos y algunas vicuñas, especies nativas de la zona. Sin embargo, Elena menciona que debido a la sequía y el desarrollo de la minería, es cada vez más inusual verlos entre las montañas.

“Al estar en San Andrés nosotros estamos afectados directamente por la minería, el pueblo Colla está insertado dentro de la base del oro”, explica Óscar. En ese sentido, agrega que “Santa Rosa era parte de lo que se conoce como el Camino del Inca, es una de las ramas del camino y después fue una ruta de contrabando de todos nuestros antepasados”.

Desde arriba, en el salar de Maricunga, Elena saca fotos del paisaje. Mientras atardece, los colores de las montañas van cambiando, las tonalidades cálidas pasan a ser moradas y, finalmente, la oscuridad se apodera del camino.

“El tema del agua es un tema transversal, que no solamente nos afecta a nosotros, los que estamos ahí más cerca, sino que a la larga igual le va a afectar a toda la población de Copiapó, o sea, no solamente a los indígenas o a las comunidades que viven en el sector, le va a afectar a toda la ciudadanía de Copiapó”, agrega Elena.

La presidenta cuenta que sus hijas también forman parte de la comunidad. En 2022, su hija Lesly Muñoz, egresada de Derecho de la Universidad de Atacama, viajó a Egipto para exponer en la COP27 sobre las preocupaciones de su comunidad frente a la inminente explotación del litio en el salar de Maricunga.

En un contexto de crisis climática, donde el llamado global es a dejar los combustibles fósiles y a pasar a nuevas tecnologías, que necesitan minerales críticos como el litio, la joven de 27 años hizo un llamado sobre la importancia de contar con la visión de los pueblos originarios en las problemáticas que involucran la extracción de recursos. Un discurso que da cuenta de cómo una demanda global tiene un impacto local.

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y Periodistas por el Planeta

https://www.elmostrador.cl/cultura/2023/11/21/la-riqueza-en-tierra-ancestral-indigena-cultura-versus-desarrollo-en-el-salar-de-maricunga/

23/11/2023

23/11/2023

27/11/2023

27/11/2023

Tras más de 10 años de conocerse la existencia de contaminación en la provincia cusqueña de Espinar, OEFA encuentra su causa en las operaciones mineras de Antapaccay, operada por Glencore.

Tras más de 10 años de conocerse la existencia de contaminación en la provincia cusqueña de Espinar, OEFA encuentra su causa en las operaciones mineras de Antapaccay, operada por Glencore.

23 de noviembre de 2023

23 de noviembre de 2023

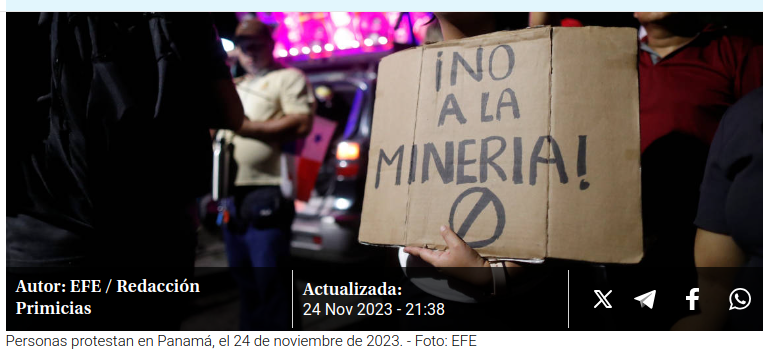

Las protestas se dan después de que Panamá ratificara el contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Las protestas se dan después de que Panamá ratificara el contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Vicente Browne R.

Vicente Browne R.

La firma contrató a una firma de abogados internacional especializada en casos de arbitraje de tratados de inversión relacionados con la minería.

La firma contrató a una firma de abogados internacional especializada en casos de arbitraje de tratados de inversión relacionados con la minería.

Ciudad de Panamá (AFP) – La Corte Suprema de Panamá comenzó el viernes a analizar unas demandas de «inconstitucionalidad» contra el contrato con una minera canadiense, asunto que mantiene semiparalizado al país desde hace más de un mes, con protestas y bloqueos de rutas.

Ciudad de Panamá (AFP) – La Corte Suprema de Panamá comenzó el viernes a analizar unas demandas de «inconstitucionalidad» contra el contrato con una minera canadiense, asunto que mantiene semiparalizado al país desde hace más de un mes, con protestas y bloqueos de rutas.

23/11/2023

23/11/2023

Emilia Aparicio 21/11/2023

Emilia Aparicio 21/11/2023