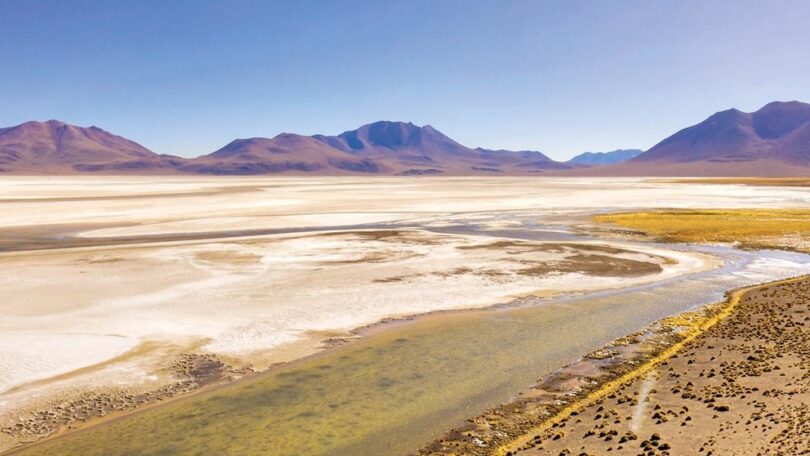

Este año varios países de la región han tomado nuevas medidas para impulsar sus industrias del litio, pero los impactos de la minería y el uso del agua siguen preocupando.

Este año varios países de la región han tomado nuevas medidas para impulsar sus industrias del litio, pero los impactos de la minería y el uso del agua siguen preocupando.

ROCÍO LLORET/ JAVIER LEWKOWICZ / DIÁLOGO CHINO03 de diciembre de 2023 (00:00 h.)

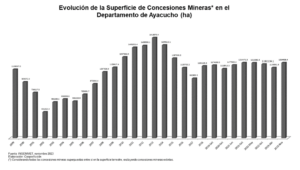

Imagen panorámica del salar de Pastos Grandes, donde se construirá una de las plantas industriales de carbonato de litio. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO

Imagen panorámica del salar de Pastos Grandes, donde se construirá una de las plantas industriales de carbonato de litio. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO

TAGS: LITIO AMÉRICA OPOSICION LATINA

América Latina apunta al boom del litio, pero la oposición persiste

Andrea Calcina, de 58 años, con la piel color caoba teñida por el sol, ha vivido toda su vida en la comunidad de Calcha K, un conjunto de casas de adobe a 3.800 metros sobre el nivel del mar. En este punto de los andes bolivianos, donde todo parece secarse rápidamente, Calcina señala un pozo de agua que sigue abasteciendo a los residentes, aunque no como antes.

“Antes había más. Con esta agua lavamos, sembramos, regamos hortalizas y quinua”, dice Andrea, quien vive en una comunidad de 100 familias, donde la queja es recurrente: “Ya no llueve como antes”. Calcha K es parte del municipio de Colcha K, en el sudoeste del departamento de Potosí, al sur de Bolivia. Forma parte de las 46 comunidades asentadas en los alrededores de los salares de Uyuni y Pastos Grandes, dos de los tres grandes reservorios de litio que tiene el país. El tercero, Salar de Coipasa, se encuentra en Oruro, en el oeste de Bolivia.

Este año, el gobierno boliviano ha anunciado una serie de acuerdos para construir complejos industriales de litio en esta zona: un consorcio formado por la rusa Uranium One Group y la china CITIC Guoan construirá plantas en Pastos Grandes y Uyuni, mientras que CATL, también china, construirá plantas en Uyuni y en Coipasa.

La empresa estatal de litio Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), socia de estos acuerdos, ha organizado periódicamente charlas públicas sobre los proyectos en las zonas cercanas, con el fin de obtener la aprobación de las comunidades. Pero algunos de los asistentes consideran que no se trata de una verdadera “consulta”, derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En estas charlas, funcionarios han explicado los beneficios que obtendrá Bolivia una vez que cuente con una industria operativa para producir carbonato de litio, precursor de las baterías de iones de litio y el producto de litio con mayor volumen de transacción a nivel internacional.

Aquilina Mamani, antigua dirigente de una comunidad cercana llamada Aguaquiza, dice que las explicaciones en estas charlas han sido técnicas, por lo que muy poca gente las entiende. Además, hablan al público en español, cuando muchas personas solo hablan quechua, su lengua materna.

Aunque la producción de litio ha sido una promesa para el país desde hace mucho tiempo, la agenda retomó fuerza la última semana de junio, cuando el presidente Luis Arce dio a conocer la firma de convenios que comprometen una inversión extranjera de 2.800 millones de dólares para industrializar el metal. Anuncio que no cayó del todo bien en los alrededores de los salares.

“El miedo es (perder) el agua”, sentencia Marcial Muraña Ramos, cacique justiciero de Mallku Villamar, una comunidad próxima al salar de Pastos Grandes. Quizá sea un temor justificado ante una actividad que consume mucha agua y cuyas promesas para los países latinoamericanos ricos en litio han ido acompañadas hasta ahora de dudas sobre sus posibles impactos.

Flamencos en una laguna de Mallku Villamar, cerca del salar de Pastos Grandes. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO

EL ESTADO DEL LITIO SUDAMERICANO

Según un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Chile, Argentina y Bolivia ―el llamado “triángulo del litio” que se extiende por sus fronteras andinas― concentran el 68% de las reservas mundiales de litio, en forma de salmueras, los yacimientos con mayor concentración del metal. Sin embargo, el ritmo de extracción de cada país es diferente.

Chile lleva produciendo litio desde 1984 y la producción total en 2022 fue de 39.000 toneladas. Argentina, que lo hace desde 1997, produjo 6.200 toneladas el año pasado. Bolivia, sin embargo, lleva mucho tiempo luchando por hacer despegar su extracción, aunque el gobierno afirma que podrá producir 100.000 toneladas anuales en 2025, cuando empiecen a funcionar las plantas de carbonato que tiene previstas.

Argentina tiene cinco proyectos en distintas etapas avanzadas de construcción, que se sumarían a los tres que se encuentran en producción: Salar de Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, y Salar de Olaroz y Salar de Cauchari-Olaroz, ambos en Jujuy.

Chile, el segundo mayor productor mundial de litio detrás de Australia, tiene dos explotaciones en el Salar de Atacama, en la región de Antofagasta, en el norte del país. Entretanto, ya se realizan perforaciones en el Salar Cuenca Francisco en Atacama, también en el norte, y se prevé producir carbonato de litio y cloruro de potasio como subproducto en el Salar de Maricunga, en la misma región.

Bolivia tenía prevista la inauguración de su primera planta industrial de carbonato de litio en agosto de este año, 15 años después de iniciada su construcción. Esto finalmente no se concretó y el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina Ortiz, removió al presidente de YLB, Carlos Ramos, y posesionó en su lugar a Karla Calderón Dávalos.

Este año también se firmaron convenios para emplazar cuatro plantas, aunque se desconocen tiempos y condiciones, porque los documentos no fueron hechos públicos y ni siquiera congresistas tuvieron acceso a ellos, según respondió a Diálogo Chino el equipo de prensa de la senadora Cecilia Requena, de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Con unos yacimientos relativamente pequeños, aún sin explotar, situados más allá del extremo norte del triángulo, Perú es un actor menor y un recién llegado al escenario del litio. En mayo, sin embargo, el país aprobó la exploración del proyecto de litio Falchani, en la región suroriental de Puno, por parte de Macusani Yellowcake, filial de la empresa canadiense American Lithium Corp.

Perú puede convertirse en un cuarto punto destacado del “triángulo del litio”. “Se ha obtenido una alta recuperación de carbonato de litio puro” en el yacimiento Falchani, según declaró en junio Ulises Solís Llapa, director general en Perú de la empresa canadiense American Lithium Corp. Con una reserva de 880 mil toneladas, Perú rápidamente podría competir con sus vecinos.

Sistema de bombeo que suministra agua a una planta piloto de carbonato de litio en Llipi, en el salar de Uyuni. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO

GRANDES RESERVAS, GRANDES DESAFÍOS

Aunque las legislaciones sobre inversión extranjera son diferentes en los cuatro países, el desarrollo del litio en América Latina está en manos de grandes compañías transnacionales.

En Argentina el control sobre la producción primaria y sobre los salares está en manos de empresas estadounidenses, francesas y chinas, con participación de provincias y del gobierno nacional a partir del cobro de impuestos y regalías.

Lo mismo puede decirse de la incipiente industria peruana, donde el ministro de Economía, Álex Contreras, le dijo al medio Swissinfo que la apertura de su país “es total”. “Nuestro objetivo es atraer inversión en diferentes etapas del proceso productivo (de extracción del litio), en aquello en lo que somos competitivos”, enfatizó.

Bolivia, en cambio, ha priorizado el control estatal. Sin embargo, tras 15 años de esfuerzos infructuosos por industrializar el metal en solitario, en 2022 el gobierno se abrió a recibir inversiones. El litio seguirá siendo boliviano, pero las corporaciones china y rusa que comprometieron inversión de capitales recibirán un trato “prioritario”, dijo Álvaro Arnez, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, a la red Unitel.

En Chile, por su parte, el mandatario Gabriel Boric presentó en abril un proyecto de ley al Congreso para crear la Empresa Nacional del Litio. De acuerdo con la intención oficial, el Estado buscará tener mayor presencia en actividades de exploración, explotación y agregación de valor. En la actualidad, la producción corre a cargo de dos empresas privadas, la chilena SQM (una cuarta parte de la cual es propiedad de la china Tianqi Lithium) y la estadounidense Albemarle.

Detalles no menores son tanto el precio internacional del litio como la demanda mundial, que se prevé siga aumentando. En 2022 una tonelada de carbonato de litio llegó a costar 80 mil dólares; sin embargo, en abril de este año, el precio cayó casi un 50%, debido a un aumento de la producción y la desaceleración de la venta de vehículos eléctricos de China, entre otros factores más.

Vicuñas en camino al salar de Pastos Grandes. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO

IMPACTOS AMBIENTALES

De vuelta al salar de Pastos Grandes, en Bolivia, Marcial Muraña Ramos señala el horizonte. “Hemos visto, tanto en Argentina como en Chile, las consecuencias que han sufrido en sus salares y estamos corriendo el mismo riesgo”, aludiendo a cuestiones como los conflictos con comunidades y el impacto en las fuentes de agua que han acaparado la atención cerca de los lugares de producción de litio.

“Quizás en 10, 20 años no va a pasar nada, pero en 30 a 40 años, todo esto va a quedar desierto”, afirma.

El territorio de Mallku Villamar al que se refiere Muraña Ramos está lleno de agua dulce que desemboca en la laguna salina de Pastos Grandes, parte del humedal de Los Lípez en el extremo suroccidental del país, catalogado de importancia internacional por la Convención de Ramsar y definido como “un complejo de lagunas salinas, hipersalinas y alcalinas, así como bofedales y humedales geotérmicos”. Aquí la gente vive de la cría de llamas, la agricultura de al menos cuatro variedades de quinua y el turismo, debido a la majestuosidad de los paisajes.

Bárbara Jerez Henríquez, investigadora de la Universidad de Valparaíso en Chile, dijo a Diálogo Chino que las investigaciones que abordan la temática de litio en términos ambientales, sociales, culturales, arqueológicos y biológicos “son muy pocas”, a pesar de que los salares son “ecosistemas naturales dinámicos y frágiles”, según cita el estudio sobre la extracción de litio y los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Bolivia y Chile realizado por investigadores de la ONG chilena Observatorio Ciudadano y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Para Jerez, es innegable que los riesgos ambientales asociados a la actividad son altos. Uno de ellos es el desconocimiento de la hidrología y de la biodiversidad de los salares, asegura. “Lo que observamos en el Salar de Atacama (en Chile) es que hay una profunda crisis hídrica a raíz del impacto (de la extracción de litio) en las reservas de agua y en la biodiversidad”, explica.

El método de extracción dominante y más utilizado hasta ahora en la industria del litio es la evaporación, que implica el bombeo de enormes cantidades de salmuera al día. En este proceso, el agua se extrae constantemente de la salmuera y se evapora en enormes piscinas. La producción de una tonelada de litio puede requerir la evaporación de hasta 2 millones de litros de agua.

Existen otros métodos, todavía poco explorados a nivel industrial, como la extracción directa de litio (EDL), una tecnología que permite extraer salmuera de los acuíferos para obtener el litio sin necesidad de usar piscinas de evaporación, como sucede con el método tradicional de extracción. El material se bombea a una planta de procesamiento donde, mediante procesos químicos, se extrae el mineral y la salmuera gastada se reinyecta en los acuíferos. Existen diferentes métodos y propuestas de EDL, y cada empresa puede patentar su propia tecnología.

El gobierno boliviano lo promociona como el “más amigable con el medioambiente” de los dos métodos y ha apostado por su uso en su industria. Sin embargo, expertos en la temática como Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Educación e Información Bolivia (Cedib), advierte que estas tecnologías “pueden alterar todo el sistema hidrogeológico de la zona”, debido al “alto desarrollo químico” que utilizan en la separación de materiales para la obtención del carbonato de litio.

Otro obstáculo es que no se sabe qué se hará con los residuos que deje el proceso. En julio pasado, el todavía presidente de YLB, Carlos Ramos, aceptó una entrevista con Diálogo Chino. Sin embargo, luego de conocer los temas que se iban a conversar, como el manejo de los residuos del litio, el departamento de comunicación de la empresa anunció que el presidente se encontraba de viaje y canceló la entrevista.

Para hablar de los impactos ambientales y sociales de la minería de litio, Edwin Ramos, líder máximo de la comunidad originaria Mallku Villamar, adelantó que en los próximos meses se reunirán con líderes indígenas de comunidades de Argentina y Chile. “Necesitamos saber qué va a pasar con todo esto”, dice Edwin, mientras señala el gran humedal en el que desembocan arroyos de agua dulce.

En Argentina, el tema del litio ya provocó una revuelta en Jujuy el pasado julio, cuando comunidades rechazaron una nueva y controvertida constitución provincial que, según afirman, pretende aumentar la extracción de litio en sus territorios. Estos grupos aseguran que el gobierno no les consultó antes de redactar el nuevo documento.

En todos los países sudamericanos ricos en litio, la preocupación por lo que pueda deparar el futuro es compartida por las comunidades indígenas y locales que viven en los alrededores de los salares. Mientras los gobiernos buscan aprovechar el auge del litio y tratan de impulsar sus industrias y exportaciones en medio de la creciente demanda del llamado “oro blanco”, es probable que estos problemas y conflictos sigan rodeando a los proyectos y requieran una gestión cuidadosa.

Una agricultora cosecha quinua después de que las heladas dañaran la mayor parte de sus cultivos en Aguaquiza, en los alrededores del salar de Uyuni. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO

https://www.opinion.com.bo/articulo/revista-asi/america-latina-apunta-boom-litio-oposicion-persiste/20231203000027929432.html

08/12/2023

08/12/2023

Este año varios países de la región han tomado nuevas medidas para impulsar sus industrias del litio, pero los impactos de la minería y el uso del agua siguen preocupando.

Este año varios países de la región han tomado nuevas medidas para impulsar sus industrias del litio, pero los impactos de la minería y el uso del agua siguen preocupando.

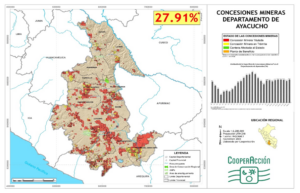

Imagen: CooperAcción 01/12/2023

Imagen: CooperAcción 01/12/2023

01/12/2023

01/12/2023

Gabriel González Zorrilla

Gabriel González Zorrilla

EDITORIAL 28/11/2023

EDITORIAL 28/11/2023

27/11/2023

27/11/2023

28/11/2023

28/11/2023

27/11/2023

27/11/2023