Silicosis: El otro legado de la minería en la cuenca del lago General Carrera

- En 2016 un equipo profesional entrevistó a 62 ex trabajadores y trabajadoras de Puerto Cristal, todos habitantes actuales de la cuenca del lago General Carrera. Las entrevistas constataron las difíciles condiciones laborales y de salud a las que fueron expuestos. Siete de este acotado grupo ha sido diagnosticado con esta enfermedad incurable y progresiva que ataca los pulmones y es reconocida como uno de los problemas prioritarios de salud ocupacional en el mundo.

Uno de los argumentos al que se recurre, en el marco de la discusión sobre el avance de la minería hacia otros territorios de Aysén, es que hoy los poblados mineros de Puerto Sánchez y Puerto Cristal, junto a mina Escondida cerca de Puerto Guadal, son atractivos turísticos. Y que no se comprende tanto cuestionamiento a una actividad que es parte de la historia, incluso cultura, de la cuenca del lago General Carrera.

Eso es indiscutible.

Baste asistir a una cita con antiguos pobladores y pobladoras de Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Guadal, Puerto Ingeniero Ibáñez, Levicán para que afloren relatos de un pasado ligado a la extracción de mineral. Recuerdos de tiempos pasados, similares a los que permanecen en el alma de ex trabajadores de las pampas salitreras del norte, las de las fichas y las pulperías que engrosaron fortunas inglesas y de la elite chilena. Las de la matanza de la Escuela Santa María.

No es extraño que en la evocación del pasado se filtren los recuerdos, privilegiando los de noble y encantador cuño. La Agrupación Social y Cultural Los Cristalinos, que desde 2005 arriba cada verano a Puerto Cristal para rememorar, visitar antepasados y encontrarse entre quienes comparten un pasado común, tiene tal sentido. Es el legítimo rescate de la memoria. Son las vivencias antañas que, efectivamente, hoy también forman parte de los atractivos que en Aysén busca el visitante. No por nada desde 2008 Puerto Cristal es monumento nacional en categoría de monumento histórico.

Pero la historia no son solo buenos recuerdos. En el caso de la minería en Chile cobija una dramática realidad que, en algunos casos, subsiste hasta hoy. Porque Baldomero Lillo no estaba equivocado.

Las condiciones laborales en la mina

En 2016 el antropólogo Mauricio Miranda y el ingeniero en prevención de riesgos Cristian Evaristi elaboraron para la secretaría regional ministerial de Salud de Aysén el informe “Identificación de ex trabajadores que estuvieron expuestos a polvo en fracción respirable con contenido de sílice, en las extracciones de las mineras ubicadas en Puerto Cristal”.

El documento recoge los testimonios de 62 ex trabajadores y trabajadoras de Puerto Cristal, recabando antecedentes respecto de su exposición a diversos riesgos, en especial al polvo en suspensión. Todos hoy viven en Puerto Ingeniero Ibáñez (8), Chile Chico (27), Puerto Guadal (5), Bahía Murta (4), Puerto Sánchez (11) y Puerto Río Tranquilo (7). De estos, fueron validados 60 que cumplían con todos los requisitos considerados en la investigación.

Una mayoría hombres (hay una sola mujer), la muestra involucra principalmente a ex trabajadores de entre 50 y 90 años (un 89,9 %), donde un 40 % se desempeñó en la década del 70. Más de la mitad con enseñanza básica incompleta, dependientes en un 88,3 % del sistema público de salud y proveniente un tercio del rubro ganadero y agrícola, dato que demuestra cómo una empresa privada transformó no solo la economía sino parte de la cultura en la cuenca.

De los entrevistados, “existe una mayor frecuencia de ex trabajadores mineros que describen que las condiciones del campamento eran buenas (45 %)”. Un 41,7 %, en cambio, relata que estas eran regulares.

Un antecedente relevante es que la mayoría (85 %) recuerda que su salud en el tiempo de trabajo era apta. Sin embargo, un 83,4 % define un sueldo en dicho período como regular y malo.

En términos de exposición a riesgos como ruidos, vibraciones, altas temperaturas, humedad, polvo en suspensión, humo, gases, iluminación y ventilación deficiente, una mayoría reconoce su alta prevalencia. En esto, sobresalen el ruido y polvo en suspensión, bordeando un 90 % que dijo haber estado siempre expuesto a estas condiciones.

En el caso del material particulado, este les afectaba múltiples órganos: ojo, nariz y garganta.

“Respecto de la entrega de equipo de protección personal, un gran porcentaje indica que efectivamente se le hacía entrega de estos elementos, pero no el requerido de acuerdo al peligro y niveles de riesgo al que se exponían los trabajadores de acuerdo a sus labores habituales. Por ejemplo, se entregaban botas de goma sin protección. La mayoría del equipo se entregaba hasta que se presentara un detrimento importante” se indica el informe.

En este sentido, un 65 % recuerda que nunca le entregaron mascarilla de protección respiratoria.

Silicosis

El informe consigna que “la silicosis es una enfermedad de los pulmones causada por respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de sílice cristalina”.

Las patologías que puede producir son que “el tejido del pulmón se daña de alguna forma, conocida o desconocida”; “las paredes de los alvéolos de los pulmones se inflaman”; “empiezan a aparecer cicatrices (fibrosis) en el intersticio, tejido que se encuentra entre los alvéolos y los capilares”, “una fibrosis progresiva, granulomatosa, hialinizante, que se produce en sitios de depósito de polvo de cuarzo en los pulmones”.

Y explica:

“La fibrosis es el engrosamiento y cicatrización del tejido pulmonar, lo que disminuye progresivamente su función fisiológica que permitía el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Los alvéolos, así como el tejido de los pulmones que se encuentra entre ellos y rodeándolos, y los vasos capilares de los pulmones, son destruidos por la formación del tejido cicatrizante”.

“Los granulomas son formaciones de nódulos de carácter inflamatorio, por lo común de 1 a 2 mm. de diámetro, constituidas esencialmente por macrófagos que no han podido absorber la sílice”.

“Hialinizante, que forma material homogéneo cristalino dentro de una célula”.

La silicosis, reconocida como uno de los problemas prioritarios de salud ocupacional en el mundo, es incurable y muchas veces progresiva.

De regreso en Puerto Cristal.

Más de la mitad de los encuestados informa que nunca se le realizó un control médico durante su trabajo en faena (55 %). Y un 83,3 % nunca fue sometido a rayos X de tórax o pecho.

Del total, un 13,3 % ha sido diagnosticado con una enfermedad profesional, de los cuales 7 corresponden a silicosis. En este sentido, el informe apunta que “existe una mayor frecuencia de ex trabajadores mineros que en la empresa no le informaron sobre los riesgos de accidentarse o enfermarse (61%), lo cual indica que históricamente los mineros poseían una mala condición en torno al contexto de su salud y la relación con su trabajo”.

Aunque el diagnóstico de silicosis puede parecer bajo, un 36,7 % sí ha presentado problemas como dificultad para respirar, cansancio, dolor pulmonar, silbido en el pecho, tos seca y tos con flema. Y de los ex trabajadores, un 86,7 % conoce compañeros de trabajo que han presentado problemas respiratorios o que se han enfermado de los pulmones.

Todo esto da cuenta de que un “gran porcentaje de los trabajadores presentan en algún grado síntomas relacionados con problemas respiratorios”. De todas formas aclara que este hecho “no afirma ni niega la presencia de silicosis en ellos”, ya que esta enfermedad,“según indica la OMS, debe descartarse o afirmarse mediante la aplicación de exámenes específicos de radiografías del pulmón”.

Las difíciles condiciones respiratorias son confirmadas por los propios testimonios:

“Se podía ver la presencia de polvo en el ambiente, la lámpara alumbraba el polvo que siempre estaba presente mientras nosotros trabajábamos”; “hacían los tiros, no esperaban ni una hora y nos enviaban de nuevo a trabajar… y recién de 3 o 4 horas se disminuía el polvo”; “oiga, los filtros debe haber sido una cosa de 2 o 3 horas nada más, porque ahí agarraba humedad y se iba pegando… conforme se iba humedeciendo con la respiración se iba pegando el polvillo y ya después no respiraba uno y así había que botarlo y trabajar al aire, así nomás, sin nada”; “antes no se entregaban máscaras, se usaba puro pañuelo mojado que salía negro”; “cuando trabajábamos, nos sonábamos o escupíamos y salía todo negro”.

El pasado minero en la cuenca

Puerto Sánchez, con la mina Chivas, fue una faena de extracción de cobre y calcopirita, que comenzó sus operaciones a principios de los años 50 llegando a albergar a medio millar de trabajadores en sus campamentos. Luego de pasar a Corfo fue adquirida en los 90 por la familia Walker para explotar caliza. En el libro “La Ruta del Mineral: Guía Patrimonial de los pobladores mineros en la Patagonia” se relata que en sus primeros años la operación “fue visitada por delegaciones nacionales y extranjeras, médicos, ingenieros, entre otros profesionales. Lamentablemente, su concurrencia se debía a la deficiente condición ambiental del proceso de producción del mineral que respondía a una planta de fundición altamente tóxica que estaba envenenando a la población”.

En Puerto Guadal funcionó también desde los años 50, primero artesanalmente y luego a mayor escala, la mina Escondida, extrayendo cobre como recurso principal durante aproximadamente una década, con unos 150 trabajadores en sus momentos de mayor movimiento. A mediados de los 80, ya en manos de Corfo, se intentó una nueva explotación, pero esta duró solo dos años.

Y en Puerto Cristal operó la mina Silva, de zinc y plata, desde 1948 hasta 1993. Durante la década del 50 llegó a alojar en sus campamentos unas 850 personas.

Estas operaciones no eran menores.

El estudio consigna que la Compañía Minera Aysén generaba el 50 % del plomo y más del 40 % del zinc de Chile desde la explotación de sus yacimientos en la cuenca del lago General Carrera como Puerto Cristal y Puerto Sánchez.

Las operaciones del pasado minero de Aysén hoy son objeto de investigaciones científicas producto de la contaminación asociada a sus pasivos.

El Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile ha desarrollado, con fondos públicos, un proyecto de biorremediación ambiental bajo el nombre “Recuperación de sitios contaminados con metales pesados”, principalmente en los relaves que aún permanecen en la zona. Y últimamente ha dirigido sus miradas hacia el lago General Carrera con el estudio “Influencia de Relaves en Chelenko: Propuesta de Remediación”.

La razón de estos proyectos es claro: la minería en Aysén ha dejado un pasivo de contaminación en sus suelos, lo cual ha sido constatado dramáticamente en 2015 en Alto Mañihuales con la muerte de ganado e intoxicación de pobladores por plomo, arsénico y mercurio producto de las operaciones de mina El Toqui, hoy de Laguna Gold.

Y según consignó un informe elaborado por Sernageomin las aguas del lago también estarían siendo afectadas por el drenaje ácido de metales pesados proveniente de las operaciones abandonadas de Puerto Cristal.

Es el otro legado de la minería en un territorio que ha basado su estrategia productiva, fundamentalmente, en un espacio de naturaleza y biodiversidad con calidad ambiental de excepción.

Fuente: https://prensaopal.cl/2019/05/20/silicosis-el-otro-legado-de-la-mineria-en-aysen/?fbclid=IwAR0buh8JrsSgqs4M9iZOq4A9CGzJFAMfrsK4yLxpDTCzz166wa6pb1ckuI8

La Corte Suprema declaró ilegal la negativa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén de realizar participación ciudadana en la revisión del proyecto de 101 plataformas de prospección minera “Terrazas”, de Laguna Gold en Puerto Ibáñez, decisión que retrotrae el procedimiento al momento previo a su calificación ambiental favorable.

La Corte Suprema declaró ilegal la negativa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén de realizar participación ciudadana en la revisión del proyecto de 101 plataformas de prospección minera “Terrazas”, de Laguna Gold en Puerto Ibáñez, decisión que retrotrae el procedimiento al momento previo a su calificación ambiental favorable.

La Comunidad Atacameña de Coyo, manifiesta su RECHAZO a la Solicitud de Pertinencia que presenta la EMPRESA WEAL

La Comunidad Atacameña de Coyo, manifiesta su RECHAZO a la Solicitud de Pertinencia que presenta la EMPRESA WEAL

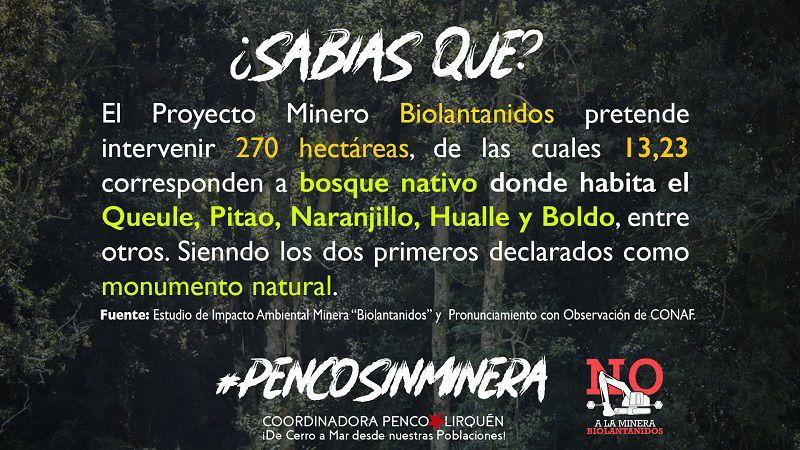

El extractivismo en Chile se fortalece día a día, no es suficiente que se produzcan cerca de 1.400.000 toneladas diarias de relaves como consecuencia de la producción de cobre. Ahora en la Región del Biobío la proyección de un nuevo tipo de minería amenaza al ecosistema. Se trata del proyecto minero Biolantánidos, propiedad de la empresa Minería Activa, parte de Larraín Vial. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO.

El extractivismo en Chile se fortalece día a día, no es suficiente que se produzcan cerca de 1.400.000 toneladas diarias de relaves como consecuencia de la producción de cobre. Ahora en la Región del Biobío la proyección de un nuevo tipo de minería amenaza al ecosistema. Se trata del proyecto minero Biolantánidos, propiedad de la empresa Minería Activa, parte de Larraín Vial. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO.

En la región de Aysén se encuentra el lago General Carrera, un magnífico espacio natural rodeado de montañas nevadas y alimentado por los glaciares del Campo de Hielo Norte, que a su vez, es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. En este lugar, además, se encuentra una zona conocida como Quebrada Honda, donde investigadores han descubierto las huellas de los primeros pobladores humanos de la Patagonia, incluyendo pinturas rupestres que datan de por lo menos, 10 mil años.

En la región de Aysén se encuentra el lago General Carrera, un magnífico espacio natural rodeado de montañas nevadas y alimentado por los glaciares del Campo de Hielo Norte, que a su vez, es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. En este lugar, además, se encuentra una zona conocida como Quebrada Honda, donde investigadores han descubierto las huellas de los primeros pobladores humanos de la Patagonia, incluyendo pinturas rupestres que datan de por lo menos, 10 mil años.

Por 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe recaído en la investigación realizada respecto de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución.

Por 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe recaído en la investigación realizada respecto de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución.

Desde hace varios años se vienen desarrollando prospecciones mineras en la cordillera de la costa de la región del Biobío, las cuales buscaban evaluar la factibilidad económica de extracción minera en la zona. Esto ha desembocado en la construcción de una planta piloto en los cerros de la comuna de Penco, en donde posteriormente se pretende instalar una minera a tajo abierto que explote las denominadas Tierras Raras en la zona.

Desde hace varios años se vienen desarrollando prospecciones mineras en la cordillera de la costa de la región del Biobío, las cuales buscaban evaluar la factibilidad económica de extracción minera en la zona. Esto ha desembocado en la construcción de una planta piloto en los cerros de la comuna de Penco, en donde posteriormente se pretende instalar una minera a tajo abierto que explote las denominadas Tierras Raras en la zona.

El Movimiento Del Río Huasco que tiene por lema ¡De Cordillera a Mar El Río Huasco hay que Salvar!, dio a conocer que el proyecto minero NuevaUnión realizará sondajes en el sector de Maitencillo, hacia el interior del Valle del Huasco.

El Movimiento Del Río Huasco que tiene por lema ¡De Cordillera a Mar El Río Huasco hay que Salvar!, dio a conocer que el proyecto minero NuevaUnión realizará sondajes en el sector de Maitencillo, hacia el interior del Valle del Huasco.

Especial mentiras de la Asociación Minera de Putaendo y de los Andes Copper.

Especial mentiras de la Asociación Minera de Putaendo y de los Andes Copper.