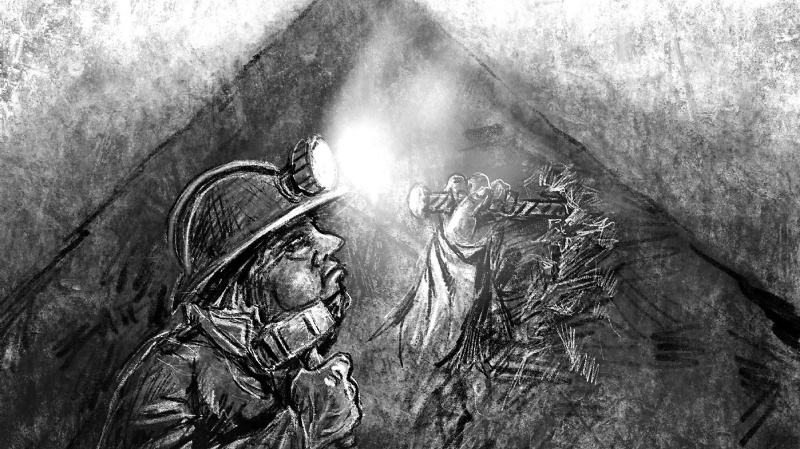

Don Nicolás se murió del “mal de la mina”. Apenas tenía 34 años, según cuenta Ander Izagirre en su notable libro Potosí. Su padecimiento fue la silicosis, una afectación crónica provocada por partículas de sílice que atacan los alvéolos de los pulmones hasta hacer imposible la respiración.

Don Nicolás se murió del “mal de la mina”. Apenas tenía 34 años, según cuenta Ander Izagirre en su notable libro Potosí. Su padecimiento fue la silicosis, una afectación crónica provocada por partículas de sílice que atacan los alvéolos de los pulmones hasta hacer imposible la respiración.

Los que trabajan en las entrañas de los socavones, respiran durante décadas ese aire cargado de sílice, y poco a poco, sin pausa, ese polvillo microscópico avanza silenciosamente hasta que el minero fallece asfixiado. No estamos ante un evento repentino como una puñalada, sino que el arma letal es microscópica y lenta, pero igualmente fatal.

La silicosis es apenas una entre las variadas consecuencias negativas del extractivismo minero, y se suma a otros problemas también graves que se observan en otros sectores extractivos, como minería o petróleo. Ante ese tipo de situaciones me pregunto si algo similar puede ocurrir con un país. ¿Puede morirse Bolivia por un “mal de la mina”? O dicho en otros términos, ¿puede fallecer un país por lo que podríamos llamar “la enfermedad crónica de los extractivismos”?

Cuando los extractivismosmatan

Los extractivismos son posiblemente el modo más intensivo de apropiación de la Naturaleza, y como además se despliegan en grandes escalas territoriales o remueven enormes volúmenes de recursos, generan muy severos impactos tanto sobre las personas como en el ambiente.

Todos ellos son actividades locales, y por ello sus efectos negativos atacan especialmente a las comunidades locales, aunque su destino siempre es alimentar las exportaciones hacia los mercados internacionales. Adentro nos quedamos con los impactos, y hacia afuera se envían los recursos valiosos.

El dinero que deja ese vínculo con la globalización es presentado como una de las principales justificaciones de los extractivismos. Aunque hay un mérito en el argumento de la importancia económica de esos sectores, se ha llegado a extremos bajo los cuales se agita el fantasma del colapso económico o la retórica de salvar a los pobres, para justificar a nivel local todo tipo de debacle ecológica y social local, mientras a nivel nacional persisten los desarreglos financieros, comerciales y productivos que ocasionan esas actividades.

Más allá de la publicidad, muchos extractivismos gozan de subsidios y protecciones estatales. De un modo u otro todo confluye en repetir la conocida estrategia de ser meros proveedores de materias primas a otros continentes.

Esos debates se vuelven interminables y lo que hacen es precisamente ocultar las enfermedades extractivistas. Un primer problema es que los extractivismos actuales implican sucesivas amputaciones al cuerpo ecológico del país. La minería, sea formal y a gran escala, cooperativa o informal, siempre significa la remoción de enormes volúmenes de rocas y piedras para quedarse con una pequeña proporción del mineral que será exportado.

Por ejemplo, sumando los ocho primeros rubros mineros, Bolivia ha enviado al exterior más de 1,29 millones de toneladas de materia en 2016. Lideraron el cinc y plomo, pero en estos y otros tipos de minerales, se deben remover centenas a millones de toneladas de roca y piedra de las cuales sólo una fracción será exportada. Esa relación es particularmente desventajosa en el oro, ya que en muchos sitios se requiere remover una tonelada de rocas, suelos y arenas para poder separar un gramo.

Se generan así las explotaciones a cielo abierto, y basta ver una fotografía de la mina de cobre Don Mario para comprender qué significan esas amputaciones.

Lo mismo ocurre en los usos de la tierra, y de hecho los grandes empresarios rurales del oriente y el Gobierno coinciden en ampliar la superficie bajo explotación y hacerlo lo más rápido posible.

Ninguno de esos sectores “produce” recursos como minerales o hidrocarburos. Se hace una trampa con el lenguaje, ya que lo que realmente ocurre es que todo se extrae. Las pérdidas del patrimonio natural de cada año se suman a las anteriores, y de ese modo el país queda repleto de cicatrices. La estrategia que se defiende es esencialmente persistir en la misma senda, y si un mineral se agota o su precio cae, entonces se buscará otro recurso que lo suplantará.

Preguntando por los muertos

Aunque se acumulan las denuncias sobre los duros impactos de esos extractivismos, no siempre los indicadores están ordenados o son de acceso público. Volviendo al libro Potosí, Izagirre nos cuenta que uno de sus entrevistados recorría los funerales y los entierros preguntando por los muertos.

Debía hacerlo, no tenía otra opción, porque no había indicadores certeros de cuántas personas fallecían por el mal de la mina. Y no era raro que cuando se intentaba conseguir esos informes, los responsables esquivaran las respuestas.

Entonces me pregunto: ¿Quiénes recorren la Naturaleza para identificar sus muertos? ¿Dónde están los cementerios ecológicos que atestiguan ambientes o especies perdidas? Izagirre nos dice algo que todos sabemos: “los fallecimientos de mineros por accidentes o enfermedad no constan en ningún registro, ninguna estadística”. Más o menos lo mismo se repite con las enfermedades de los extractivismos.

Esa barrera se debe a que los síntomas y signos en unos casos son activamente ocultados o negados, y en otras situaciones simplemente no se los busca. La enfermedad avanza precisamente por la incapacidad del país de saberse enfermo.

Considerando los indicadores clásicos, como la calidad del agua en los ríos, no existen mediciones regulares, rigurosas e independientes, y cuando esos datos aparecen son por algún estudio académico o en reacción a algún accidente. De modo similar, las informaciones sobre cuestiones como la deforestación casi siempre llegan tarde, y hay todo tipo de discrepancias entre números oficiales y lo que se observa en algunas regiones. Todo esto hace que la condición de un país pueda agravarse hasta entrar en un “coma ecológico”, sin que suenen las alarmas a tiempo y todo esto pase desapercibido para quienes viven en las ciudades.

Paralelamente hay una mayúscula distorsión económica alrededor de los extractivismos. Mientras se minimizan las advertencias ambientales al mismo tiempo sólo se calculan los beneficios económicos. El problema es que esa contabilidad está errada ya que no se incorporan los costos económicos del daño social o ambiental, como el dinero que se pierde por la contaminación del agua, la erosión de los suelos o las enfermedades.

Tampoco reconocen adecuadamente los subsidios y beneficios que la sociedad les transfiere a esos sectores (que en Bolivia van desde las exoneraciones tributarias a las cooperativas mineras hasta las facilidades en energía o impuestos a mineras y petroleras).

Como la economía convencional, esa misma que usan nuestros gobiernos, no hace una contabilidad adecuada, se refuerza la ceguera ante los impactos sociales y ambientales, cancelando la capacidad para reconocer y sopesar todos los síntomas de la enfermedad extractivista.

Estas dificultades se repiten en todos los distintos tipos de Gobierno, sean conservadores o progresistas, y un recorrido por los países vecinos deja eso en claro. En Perú, el Gobierno admitió el pasado julio que se han acumulado más de 8.000 sitios mineros abandonados, con todo tipo de problemas de contaminación, y unos 3.500 de sitios donde antes se extraían hidrocarburos.

Mientras que en Ecuador, la explotación petrolera en la Amazonia por parte de Texaco dejó centenas de pozos y unas 1.000 fosas con todo tipo de contaminantes, y se derramaron al menos 71 millones de litros de residuos que cubrieron unos dos millones de hectáreas en la selva.

La frontera de los derechos

Más allá de los indicadores que se usan y los que se podrían usar, de los que se aceptan y los que se rechazan, de algún modo las circunstancias ante los extractivismos remiten a cuestiones más profundas que pueden ser entendidas como enfrentamientos contra los derechos, sean de las personas como de la Naturaleza.

En efecto, los extractivismos contemporáneos siguen avanzando porque no se cumplen las salvaguardas de los derechos, desde aquellos que exigen información y consulta ciudadana a los que aseguran la integridad de los ecosistemas. La postura convencional es que la violación de derechos son accidentes ocasionales y puntuales en los emprendimientos extractivos, como puede ser un técnico que permitió un derrame contaminante o unos policías desobedientes que reprimieron a comunarios.

En cambio, un examen más atento de la situación muestra que la dinámica es en realidad inversa: una y otra vez se erosionan y debilitan los marcos de derechos humanos y ambientales, ya que eso es necesario para poder implantar los extractivismos actuales. Estos son de tal intensidad y tienen efectos tan graves, que si las salvaguardas de derechos se aplicaran realmente, la mayor parte de los emprendimientos no podrían ser aprobados. El debilitamiento de los derechos pasa a ser una condición necesaria para seguir adelante con los extractivismos.

Para dejar esto en evidencia es que se acuñó el término “extrahecciones”, que se deriva del latín extrahere y que significa arrancar con violencia. Las extrahecciones son esos extractivismos violentos, sea por las disputas entre grupos locales como por los que originan empresas o gobiernos, y que discurren en ese incumplimiento de los derechos. Posiblemente esto sea uno de los factores determinantes en la muerte de un país por los extractivismos. O para decirlo de otro modo, ¿está vivo un país que no puede asegurar los derechos a sus ciudadanos y su madre tierra?

Justamente para abordar esta problemática es que se ha lanzado el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza. Su foco está en las violaciones de ese tipo de derechos, y con ello espera servir como un antídoto temprano frente a los males de los extractivismos. Este observatorio es una iniciativa que parte del sur, y que se apoya en esta primera etapa en organizaciones y personalidades latinoamericanas.

Luchar por la vida

¿Puede un país morirse del mal de los extractivismos? Posiblemente sí. No es que el país desaparezca como entidad política de la noche a la mañana o que estará al pie de una lápida en los camposantos de la historia. Pero sí es posible que se sumen viudas y viudos para llorar la pérdida de paisajes, de comunidades, de una ecología y modos de ser que se pierden irreversiblemente de forma callada y silenciosa, y que, como los mineros de los socavones, dejan a sus huérfanos. Desaparece una Bolivia, con todos lo bueno y malo que tenía, con sus contradicciones y su geografía, para dar paso a otra, muy distinta, con más objetos de consumo pero menos Naturaleza.

Se podrá retrucar que todo esto es una exageración, ya que un país es resistente a los extractivismos. Sin embargo, ese optimismo no tiene en cuenta que ya sabemos que se pierde año a año un enorme volumen de recursos naturales, hay selvas y nevados que se han ido para siempre, río y lagos que agonizan, y amputaciones que se acumulan en distintos rincones del país.

Nada de esto es nuevo, ya que los ciclos de alzas y caídas en las exportaciones de recursos naturales persisten desde tiempos coloniales. Cada uno de ellos sumó un nuevo tajo en el altiplano, un bosque perdido en el oriente. Y la enfermedad ahora está en plena eclosión, contagiándose entre grupos que pelean y tirotean unos contra otros por acceder a una veta mineral o una hectárea de cocal.

Si los países realmente mueren por el mal de los extractivismos, sospecho que lo hacen de uno de los modos más penosos. Es que ese drama resulta de la incapacidad para pelear por la vida, y no ocurre abruptamente, sino que es la consecuencia inevitable de esas mezclas entre la desidia para actuar frente a los impactos, la petulancia que sirve para aferrarse a viejas recetas del desarrollo y el renunciar a salvaguardar los derechos. La cura está en luchar por la vida.

*Artículo basado en la conferencia del autor en la presentación del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza, que tuvo lugar en el Salón de Honor de la UMSA, en La Paz, en una mesa redonda donde también disertaron Carmen Capriles, Cecilia Requena, Toribia Lero y Waldo Albarracín, con la moderación de Óscar Campanini de CEDIB.

Fuente:https://www.paginasiete.bo/ideas/2018/9/2/puede-un-pais-morirse-de-extractivismo-192332.html

Expertos boliviano y colombiano coincidieron en señalar que la explotación ilegal del oro es una economía criminal que arrastra otros ilícitos como el financiamiento a grupos armados al margen de la ley, al narcotráfico, la trata y tráfico de personas y la prostitución infantil, además del grave daño socioambiental de las regiones intervenidas.

Expertos boliviano y colombiano coincidieron en señalar que la explotación ilegal del oro es una economía criminal que arrastra otros ilícitos como el financiamiento a grupos armados al margen de la ley, al narcotráfico, la trata y tráfico de personas y la prostitución infantil, además del grave daño socioambiental de las regiones intervenidas.

Expertos boliviano y colombiano coincidieron en señalar que la explotación ilegal del oro es una economía criminal que arrastra otros ilícitos como el financiamiento a grupos armados al margen de la ley, al narcotráfico, la trata y tráfico de personas y la prostitución infantil, además del grave daño socioambiental de las regiones intervenidas.

Expertos boliviano y colombiano coincidieron en señalar que la explotación ilegal del oro es una economía criminal que arrastra otros ilícitos como el financiamiento a grupos armados al margen de la ley, al narcotráfico, la trata y tráfico de personas y la prostitución infantil, además del grave daño socioambiental de las regiones intervenidas.

Cinco comunidades de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este de la chiquitanía exigen compensación económica quinquenal de 4 millones de dólares a la Empresa Minera Paitití S.A. por la afectación derivada de la explotación aurífera a cielo abierto.

Cinco comunidades de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este de la chiquitanía exigen compensación económica quinquenal de 4 millones de dólares a la Empresa Minera Paitití S.A. por la afectación derivada de la explotación aurífera a cielo abierto.

Don Nicolás se murió del “mal de la mina”. Apenas tenía 34 años, según cuenta Ander Izagirre en su notable libro Potosí. Su padecimiento fue la silicosis, una afectación crónica provocada por partículas de sílice que atacan los alvéolos de los pulmones hasta hacer imposible la respiración.

Don Nicolás se murió del “mal de la mina”. Apenas tenía 34 años, según cuenta Ander Izagirre en su notable libro Potosí. Su padecimiento fue la silicosis, una afectación crónica provocada por partículas de sílice que atacan los alvéolos de los pulmones hasta hacer imposible la respiración.

Este lunes autoridades municipales y originarias del municipio de Choquecota, protestaron enérgicamente por la presencia de una empresa china que explota cobre en este municipio y que la misma no paga ni regalías y extrae minerales sin control alguno, dañando el medio ambiente.

Este lunes autoridades municipales y originarias del municipio de Choquecota, protestaron enérgicamente por la presencia de una empresa china que explota cobre en este municipio y que la misma no paga ni regalías y extrae minerales sin control alguno, dañando el medio ambiente.

En 2014, la Comibol aprobó una resolución para prohibir la extracción de oro en la comunidad de Arcopongo. Sin embargo, se hace caso omiso de esa disposición.

En 2014, la Comibol aprobó una resolución para prohibir la extracción de oro en la comunidad de Arcopongo. Sin embargo, se hace caso omiso de esa disposición.

Los indígenas lecos de Bolivia, organizados en una asociación, producen uno de los mejores cacaos del mundo, aunque ahora en menor número debido a los efectos del cambio climático y las facilidades de conseguir dinero en la industria minera.

Los indígenas lecos de Bolivia, organizados en una asociación, producen uno de los mejores cacaos del mundo, aunque ahora en menor número debido a los efectos del cambio climático y las facilidades de conseguir dinero en la industria minera.

Agricultores que viven de los afluentes de la cuenca Macha-Pocoata-Colquechaca en el norte de Potosí, dieron un plazo hasta el 20 de julio para que las autoridades atiendan un pedido de la 5ta Cumbre sobre Medio Ambiente realizados en pasados días.

Agricultores que viven de los afluentes de la cuenca Macha-Pocoata-Colquechaca en el norte de Potosí, dieron un plazo hasta el 20 de julio para que las autoridades atiendan un pedido de la 5ta Cumbre sobre Medio Ambiente realizados en pasados días.

El pasado 15 de junio, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, adelantaron la absolución a los cinco acusados del caso “aymarazo II” en Desaguadero.

El pasado 15 de junio, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, adelantaron la absolución a los cinco acusados del caso “aymarazo II” en Desaguadero.

Autoridades de Medio Ambiente de la Gobernación de Oruro, la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio de Oruro, la Defensoría del Pueblo y Asambleístas Departamentales, en reunión convocada por el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), se comprometieron a realizar un trabajo coordinado para frenar la violencia medioambiental contra las mujeres y sus comunidades, a garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales, agilizar la entrega del dique de colas de la empresa minera Huanuni, promover la remediación ambiental y posibilitar el dialogo para garantizar el Derecho Humano al Agua.

Autoridades de Medio Ambiente de la Gobernación de Oruro, la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio de Oruro, la Defensoría del Pueblo y Asambleístas Departamentales, en reunión convocada por el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), se comprometieron a realizar un trabajo coordinado para frenar la violencia medioambiental contra las mujeres y sus comunidades, a garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales, agilizar la entrega del dique de colas de la empresa minera Huanuni, promover la remediación ambiental y posibilitar el dialogo para garantizar el Derecho Humano al Agua.