04/09/2021

04/09/2021

Cristian Milciades

¿Salvación o condena? Se necesitan 2 millones de litros de agua para producir 1 tonelada de litio. Pero las provincias lo defienden para generar energía limpia.

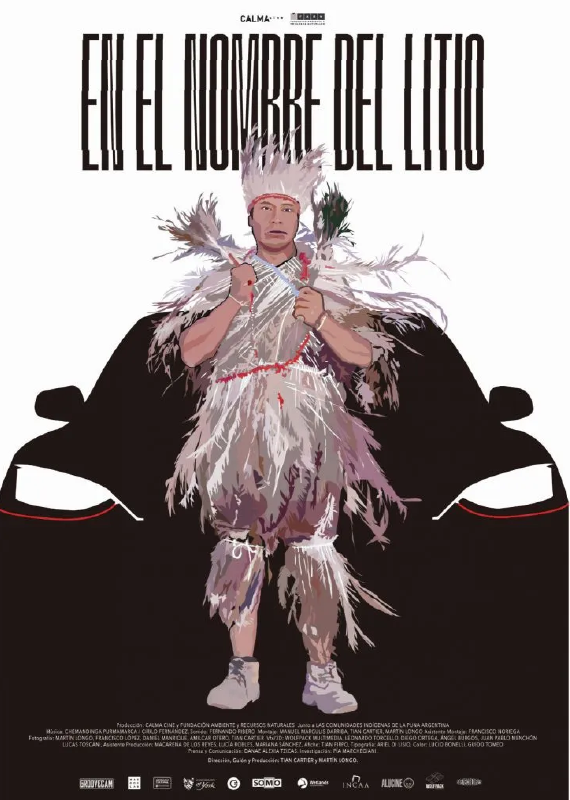

El litio se ha vuelto un mineral esencial para generar sistemas de energía limpia del futuro en todo el mundo. Y la Argentina, junto a Chile y Bolivia (Triángulo de litio), tienen el 58% del recurso. Pero su producción es un tema de conflicto por el “excesivo” uso de agua dulce, esto es, para consumo humano, además de los residuos tóxicos.

En efecto, las comunidades han denunciado que se han secado vegas, que su actividad se ve afectada, y expertos en medio ambiente advierten sobre el desbalance hidrogeológico que se está generando por este recurso, que se presenta también como una “salvación para la Argentina”. No por nada, desde las provincias lo defienden, desmintiendo incluso las afirmaciones en contra y asegurando, en cambio, que s e están implementando todos los controles.

Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), el país tiene las segundas reservas mundiales detrás de Bolivia, y además, es la tercera en cantidad de reservas ‘comercialmente viables’, detrás de Chile y Australia

Pero para entenderlo es necesario conocer cómo se procesa el litio. El primer paso es bombear la salmuera que se encuentra bajo los salares, y luego, se la coloca en piletas de muy poca profundidad pero cuya superficie total equivale a miles de estadios de fútbol. Con la radiación solar el agua se evapora. Esta salmuera va pasando por diferentes piletones de donde se le extraen distintos minerales. Lo primero que se obtiene es lo que conocemos comunmente como sal de mesa. El último mineral que se extrae es el carbonato o hidróxido de litio. Y es un proceso que puede durar entre 6 meses y 2 años.

Finalmente, para l levar a un mejor grado técnico del litio se utiliza el agua dulce. Es decir, que mientras más pureza se le quiera dar al mineral, más agua apta para consumo humano se va a necesitar.

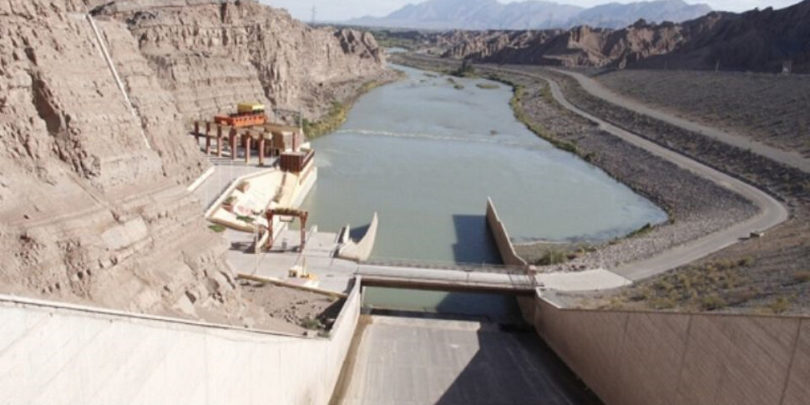

Hay que entender que en la zona hay cuencas que son cerradas que se nutren de la lluvia. Se crean naturalmente pequeños depósitos acuíferos en donde se almacena el agua dulce. Al realizarse una perforación en los salares y extraer esa agua salina no apta para el consumo, se produce un desplazamiento del agua dulce que está en la cuenca hacia el salar. En consecuencia, el agua que las comunidades usan para riego y consumo humano se saliniza y altera el balance hidrogeológico.

El agua, un recurso escaso

El problema planteado por diferentes investigadores y entidades ambientalistas es que se hace uso de un recurso que es sumamente escaso en estas zonas, que además, son áridas. Para dar una dimensión de lo que representa en gasto hídrico, se necesitan 2 millones de litros de agua para producir 1 tonelada de litio.

“Para un territorio en donde el déficit hídrico es extremo, esta gestión del agua significa un desequilibrio para el ecosistema, para las comunidades y para la biodiversidad”, explicó María Laura Castillo, coordinadora del Programa Altoandinos de la Fundación Ambiente del Área de Política Ambiental de la Fundación ambiente y recursos naturales (FARN), a ‘Perfil’.

Entonces, ¿es el litio un buen negocio para Argentina?

– “Según la geografía del lugar, algunas comunidades están más cerca o más alejadas de los salares. Todo depende de la distribución de los acuíferos dulces. Los habitantes los aprovechan para su actividad de riego, de consumo humano y animal. Entonces, si vos vacías el acuífero de los salares, se acelera el vaciamiento de la cuenca y hay menos agua dulce disponible”, explicó también al mencionado sitio, Martín Kazimierski, becario de CONICET y miembro del grupo Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes.

Román Guitián, Cacique de la comunidad de atacameños del altiplano en Catamarca, denunció que tienen complicaciones diarias con el agua y que ya se secaron vegas.

– “En el marco del proyecto Fenix, ya hubo un episodio de daño ambiental en el ‘Salar del Hombre Muerto’. En relación a los niveles de agua dulce que utilizan en el proceso de extracción vaporítico, han secado 11 kilómetros de vega del Trapiche . Lugar de donde sacaban el agua dulce. Luego de esto y en las intenciones de Livent de triplicar la producción, deciden sacar agua de otra zona del salar. Así surgió el proyecto de construcción del acueducto del río Los Patos que es el caño de 32 kilómetros. Están pidiendo autorización para extraer de cada pozo 166 mil litros de agua por hora. Actualmente, Livent, está consumiendo en 15 días la cantidad de agua que todo el pueblo de Antofagasta usa en 1 año”, señaló Verónica Gostissa, abogada e integrante de Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA).Otro tema es el de los “residuos altamente tóxicos”

Las sales se van concentrando hasta que logran obtener el litio. Después, quedan otras sales que no tienen uso comercial y son como lodos, pero en realidad, se trata del residuo que queda de la actividad, y que son depositados en las piletas que ya no se utilizan.

“Los dejan ahí como pasivos ambientales, que por cierto, valen una fortuna. Sin embargo, ninguna empresa se hace cargo, cuando en realidad son residuos altamente peligrosos. Tengamos en cuenta que se trata de minerales que en altas concentraciones son contaminantes de cualquier otro tipo de compuestos, como por ejemplo, el agua. Incluso su infiltración puede llevar a niveles de toxicidad no recomendados”, detalló el geógrafo Kazimierski

La respuesta de algunas provincias:

Desde la provincia de Catamarca, donde se encuentra el ‘Salar del Hombre Muerto’, afirman que sí se cumplen con la implementación de medidas tendientes a cuidar el medio ambiente y que las empresas mineras realizan una presentación periódica -quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual según corresponda- de programas de control de riesgos técnicos o de estudios ambientales establecidos específicamente para la industria minera con el objeto de monitorear componentes como el suelo, aire, agua, biodiversidad, entre otros.

“De esta manera, conocemos el desempeño de las empresas, los impactos y obtenemos elementos de juicio para promover acciones preventivas o correctivas, retroalimentar los programas y mejorar continuamente”, señalaron desde la cartera de minería provincial ante una consulta del medio mencionado.

En Salta, todos los proyectos están en estado piloto y no en escala comercial, pero estiman que la explotación de este mineral estratégico comienc e 2023 y 2024. De todas maneras, desde la Secretaría de Minería aseguraron que esta industria utiliza mucha menos agua que otras industria como son el agro y la alimenticia. Además, desde la cartera explicaron que si bien están en zona árida, para darles a las mineras el permiso de concesión de agua se hacen estudios hidrogeológicos. La Secretaría de Recursos Hídricos de Salta es la que da la autorización final.

“Hay agua dulce para poder enfrentar esta actividad que no es de uso de agua intensiva como se cree. Igualmente, cuando se les da la concesión, siempre la prioridad es el consumo humano y las actividades de alimentación. En esta línea, también estamos trabajando las comunidades en un proyecto para capacitarlos y que puedan ser participantes del control a las empresas”, dijo la secretaria de Minería de la provincia, Flavia Royón.

Como fuere, el impacto de la explotación minera tanto a nivel ambiental como social genera confrontación entre los gobiernos provinciales y las mineras, por un lado, y en la vereda de enfrente, las comunidades originarias y las organizaciones ambientalistas.

Todos tienen sus argumentos y sus razones, pero la duda de si el litio será una salvación o una condena, todavía persiste.

28/08/2021

28/08/2021

23/08/2021

23/08/2021

21/08/2021

21/08/2021

20/08/2021

20/08/2021

08/08/2021

08/08/2021

La minería puede generar encadenamientos productivos en el territorio y valor agregado y no solo organizarse en función de la demanda interna y las prioridades que imponen las multinacionales. El riesgo ambiental.

La minería puede generar encadenamientos productivos en el territorio y valor agregado y no solo organizarse en función de la demanda interna y las prioridades que imponen las multinacionales. El riesgo ambiental.

02/08/2021

02/08/2021

31/072021

31/072021