Una entrevista sobre las implicaciones ecológicas, sociales y humanas de los megaproyectos Minero-Energéticos en Colombia

Una entrevista sobre las implicaciones ecológicas, sociales y humanas de los megaproyectos Minero-Energéticos en Colombia

En el mes de Octubre una comisión de líderes sociales colombianos estuvieron de gira por Europa con el apoyo y organización de Friends of the Earth International. Tras ubicarse Colombia, junto a Honduras y Palestina, como uno de los tres países prioritarios de la organización a causa de la situación de violación de derechos humanos, emprendieron camino en esta gira Danilo Urrea, miembro de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia, Blanca Nubia Anaya del Movimiento Social Ríos Vivos en defensa del Sogamoso en Santander y Jonathan Ospina del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA – en el departamento del Tolima.

Nos reunimos con la comisión para ahondar en el estado de la situación y presentar las violaciones colectivas a los derechos de los pueblos que están teniendo lugar en el país por la participación del capital transnacional en la construcción de megaproyectos.

Colombia se ha caracterizado por décadas por su actividad económica de tipo extractiva. La extracción y exploración de hidrocarburos como principal fuente de ingresos nacionales, se vio sin embargo, consolidada junto al énfasis en los proyectos minero-energéticos a gran escala como uno de los pilares de desarrollo económico en el plan nacional de desarrollo 2014-2018. ¿Qué implicaciones ha tenido esta afamada «locomotora minero-energética “en los territorios donde se ubican dichos proyectos?

Danilo: Señalaría un aspecto, sí es cierto que el modelo se consolidó entre 2014 y hasta 2018 por el plan de desarrollo, pero la viabilidad del modelo y su incursión firme en el país las entrega la política de “seguridad democrática” durante la presidencia de Uribe, en la que se hizo todo por atraer la inversión extranjera directa, causando 4 millones de desplazados, 5 millones de hectáreas de tierra tomadas por el paramilitarismo. Es la seguridad democrática la que garantizó el modelo, Santos, el presidente actual, lo que hizo fue darle un impulso a esas garantías para el capital transnacional. Pero ya eso estaba bien consolidado.

Jonathan: Este modelo ha hecho que haya un desconocimiento de las comunidades en los territorios por parte del estado, desde la centralidad. Al perseguir esta estrategia de desarrollo, se han causado nuevos y numerosos conflictos con las comunidades, conflictos por la tierra y por el ambiente. Lo que se ve amenazado es la tradición y la permanencia en el territorio.

¿Es posible hacer minería a gran escala sostenible, responsable y respetuosa de los derechos?

Danilo: No existe la minería sostenible ni responsable. Es un discurso corporativo, que incluso ha calado en todo el sistema de Naciones Unidas que ha garantizado que a través de esos discursos lleguen a territorios específicos con esas falacias.

Es contradictorio. La misma actividad es de tipo extractivo. De explotación. No puede ser sostenible ni sustentable. Desde la mirada científica es contradictorio. Tampoco es responsable. De lo único que es responsable es del desplazamiento, de la criminalización de la lucha, de la contaminación de agua, de enfermedades respiratorias y estomacales. Lo demás es una falacia. Todo el modelo de responsabilidad social empresarial, que ha sido montado alrededor de la minería, es un favorecimiento del modelo corporativo. Porque una responsabilidad social corporativa que se hace por ejemplo responsable de pagar las fiestas patronales del Tolima para que la gente se comprometa a permitir la entrada de la transnacional, o de pagar la construcción de escuelas en las que se les enseña a los niños indígenas que se tienen que convertir en mineros por fuera de toda su concepción tradicional y ancestral, un puesto de salud donde ni siquiera hay energía necesaria para poner a funcionar las máquinas para realizar exámenes y atender a la población, son claramente sólo lavados de imagen corporativo para lograr exención de impuestos como está comprobado hasta la saciedad en el caso colombiano. Por todo eso, ese modelo de responsabilidad social y el discurso de minería sostenible es sólo una estrategia para garantizar la entrada más fácil de los proyectos y las mineras a los territorios.

Y en últimas para liberar también al estado de su responsabilidad como garante de las condiciones para el desarrollo de los territorios y la vida de las personas.

Danilo: Suplantación ficticia del estado.

Y además dividen a la población para ganar adeptos. ¿Cómo hicieron por ejemplo en Cajamarca para reunir a la mayoría en contra del proyecto de minería de oro?

Jonathan: Sólo tuvimos 15 días para organizar a la gente. Sobre minería ya habíamos hablado por muchos años. Para todos era claro que Cajamarca en su mayoría iba a votar No a la minería. Ese día de la votación, ofrecieron paseos para irse a otros lados, en otros casos ofrecieron 400.000 pesos para retener cédulas y después las devolvían al final de las votaciones. A pesar de esas maniobras de último minuto, nuestro proceso de información y sensibilización ya tenía efectos irreversibles. Los pequeños grupos que estaban a favor de la minería eran porque tenían contratos u otros beneficios directos con la empresa.

Colombia transita por un proceso de construcción de paz. Ya con la ley de víctimas, y después del acuerdo de paz, se comenzó a implementar y reforzar en Colombia la política restitutiva, reparativa y de redistribución de tierra. Pero todo eso va en paralelo compitiendo con la “Locomotora Minero-energética” y con políticas o leyes como la ZIDRES- Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social- . ¿Uds. creen que esta competencia de políticas se constituye en un impedimento efectivo para la paz?

Danilo: En primer lugar es importante señalar que es un error tratar los temas agrarios en el marco de los planes de desarrollo territorial integral. Cuando hablamos de desarrollo rural, se habla de la tierra en términos de explotación, de lo productivo. Diferente a cuando hablamos de lo agrario. Más allá de ésto, el obstáculo real es que todo el andamiaje normativo de Colombia está en contravía del acuerdo. Por ejemplo las ZIDRES van a crear clústeres productivos, es decir que la única vía será integrar a las Zonas de Reserva Campesina con las ZIDRES como anexo para fortalecer los megaproyectos en la zona. Esta anexión implica que las zonas campesinas, van a ser devoradas por el modelo corporativo que dirige las ZIDRES. Esa fue una jugada brillante del gobierno, ya que ahora todo ese esquema normativo y las políticas de desarrollo rural van a ser validadas y legitimadas en su totalidad por los Planes de Desarrollo Territorial – PDET-, que son parte del acuerdo de la Habana. No dejan ventana ni chance de articular de ninguna forma alternativa los territorios rurales y las actividades productivas. Todo queda atrapado en el modelo corporativo.

Se ha discutido ya ampliamente, que tras la retirada de las FARC de los territorios, éstos quedan totalmente libres para que el gobierno y las multinacionales entren con sus megaproyectos de minería o agricultura intensiva y monocultivo. ¿Puede ser que la ausencia de las FARC conduzca a una catástrofe natural y social en territorios que por tradición habían sido intocables por la protección del grupo guerrillero?

Blanca: De hecho en varias comunidades, la misma gente no ha querido que la guerrilla se vaya. La gente tiene miedo. Ha habido muchas amenazas a pobladores diciendo que apenas se vayan las FARC los van a ajusticiar.

Danilo: Es importante dejar claro que nosotros respaldamos cien por ciento el acuerdo como posibilidad de terminar un conflicto armado de tan larga data. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que se quiere implementar como paz. Las comunidades han construido paz desde siempre desde sus mismas formas de habitar el territorio, en una dirección totalmente diferente al modelo corporativo impuesto por el gobierno.

Nosotros como firmes defensores del proceso de paz, sabemos la importancia de la reconciliación como primer paso para construir paz. Pero la reconciliación debe ser completa. También debe haber reconciliación con la naturaleza. La guerra también ha sido declarada a la vida no humana. Reconocer, reparar y enmendar el camino es parte de la construcción de la justicia ambiental para una paz integral.

Ustedes representan procesos colectivos locales de resistencia y rechazo a los megaproyectos minero-energéticos. En Cajamarca se llegó a ese punto culmen con la consulta popular en la que el 97% votó en contra de la mina de Oro “La Colosa”. En Sogamoso, la represa siguió su curso como proyecto pero es conocido que la resistencia de la comunidad ha obligado a gobierno y a empresa a hacer un pare y negociar con la gente ¿Cómo fue el proceso colectivo del pueblo para llegar a esos puntos determinantes en la defensa del territorio?

Blanca: En Sogamoso, no ha sido nada fácil, duramos 6 meses en protesta y en paro organizado en uno de los parques de la localidad. Nuestras condiciones fueron muy difíciles. En últimas la sede de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores- fue la que nos prestó techo y refugio sobre todo para nuestros ancianos y niños. Tal fue nuestra resistencia que la empresa ofreció 1.300 millones de pesos (39.000 euros) para solucionar la situación. Pero eso no era ninguna solución. Somos más de 2000 familias, y no se nos ofrecen tierras para cultivos ni soluciones de vivienda. Tras seis meses rompimos la huelga pues no aguantábamos más a sol y a lluvia todos los días. Seguimos movilizándonos y exigiendo. Requerimos apoyo internacional.

Jonathan: Un año antes de la llegada del proyecto “La Colosa”, ya existían algunas organizaciones sociales. Con la llegada de la minera y su gran campaña de prensa y su discurso de progreso económico en las jornadas de socialización con la comunidad, ya comenzaron con gran escepticismo a organizarse los mismos pobladores en comités como el Comité Ambiental en Defensa de la Vida -CADV-. Se formaron redes locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales en apoyo a la causa. Se utilizó muchísimo el “voz a voz” y se generaron iniciativas de movilización ciudadana como las marchas-carnaval. También se produjeron materiales, cartillas, y contenidos de tipo informativo y didáctico en las que se lograron explicar todas las implicaciones de la minería a cielo abierto a gran escala.

De igual forma nos asesoramos con abogados y fuimos muy activos en usar todas las herramientas jurídicas para no sólo hacer respetar el derecho a la consulta previa, sino el hecho de hacer valer la presencia de representantes de la comunidad en sesiones de consejos locales o nacionales y mantener vivo el tema de la minería en el agenda pública.

Y después de la consulta, la empresa también se agarró de argumentos jurídicos para deslegitimar los resultados. El argumento de que habían ya adquirido los derechos de explotación tras haber obtenido la licencia para exploración durante 10 años, fue utilizado decididamente por la minera para argumentar su negativa a dejar el territorio. ¿Cómo se alegó contra esos argumentos?

Jonathan: En primer lugar, esos argumentos no tienen un peso jurídico real. En la legislación colombiana, la licencia para exploración no concede de manera automática la licencia para explotación. Es una mera expectativa. Entonces la empresa no tenía ningún derecho adquirido real. No cuentan con licencia ambiental y con los resultados de la consulta tampoco la obtendrán.

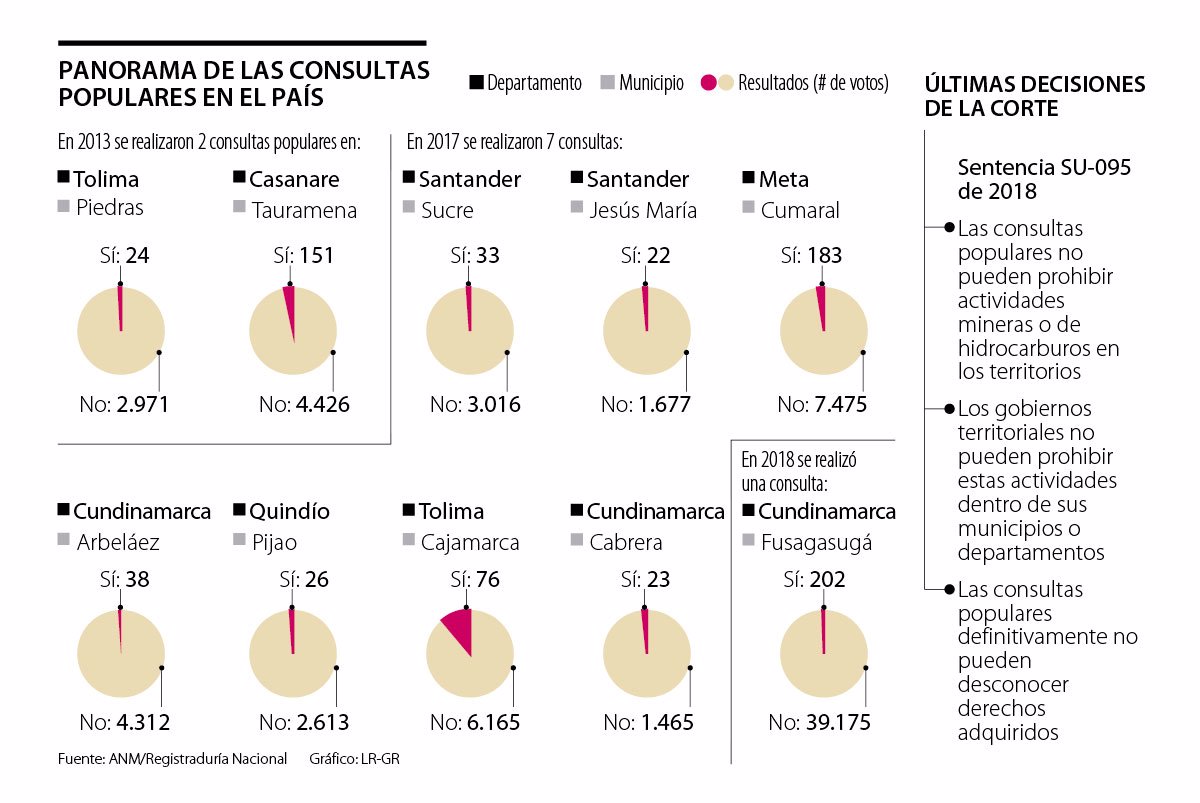

Danilo: En todo caso, los resultados de la consulta sí son vinculantes. Lo que pasa es que hay un vacío jurídico. Esos mecanismos de participación están garantizados en la constitución, pero no hay gran desarrollo en su reglamentación. Por esta razón después de los resultados hay un gran bloqueo porque no hay claridad de cómo implementar o seguir el proceso. En eso se excusa el gobierno Colombiano para no actuar de acuerdo a la voluntad de los votantes. Sin embargo, sí existe la jurisprudencia de la corte constitucional que indica que toda decisión de los entes territoriales debe ser previamente consultada y que los resultados de las consultas son vinculantes.

La verdadera pregunta es cómo se están interpretando los desarrollos de la corte constitucional y las discusiones alrededor de éstos. Y eso va para largo.

Entonces en el caso de Cajamarca ¿tampoco se ha implementado?

Jonathan: El proceso de implementación en principio sigue tres etapas. El local, luego el departamental y por último el nacional. Los consejos municipales tienen que reglamentar los resultados de la consulta en el ordenamiento territorial, entonces en Cajamarca, el consejo municipal sacó el decreto por el cual adopta los resultados de la consulta popular pero lamentablemente lo hizo a espaldas de la comunidad y quedó un decreto muy vulnerable que puede ser atacado en cualquier momento por la empresa. Pero bueno, desde lo local ya se puede decir que se implementó. En el nivel regional, la Corporación Autónoma del Tolima – CORTOLIMA- falta que le quite los permisos ambientales a la empresa; los que tiene de exploración. Y de orden nacional falta que los ministerios le quiten los títulos mineros. 80% del territorio en Cajamarca está titulado como territorio minero, entonces seguimos exigiendo que esos títulos se deroguen, pues si la actividad minera está prohibida pues no tendrían por qué estar activos. Al día de hoy la empresa sigue como titular de los territorios, tienen seguridad privada. La empresa expresó que estaría esperando la resolución del tema minero y allí retornarían o se irían; en un total desconocimiento de la voluntad de Cajamarca.

¿Cómo ha sido la situación en relación a la seguridad e integridad de los líderes sociales que defienden los territorios de los mega proyectos y las grandes empresas?

Danilo: En Colombia ha habido un cambio del dispositivo de criminalización en los últimos diez años y el cambio no significa que se haya dejado de usar la forma clásica que es el asesinato y el encarcelamiento. En los últimos diez años hubo todo un desbloqueo de las tecnologías del poder y cambiaron a tener otras estrategias como la deslegitimación del trabajo de la gente. Tiene que ver con mostrar a esas personas como que tienen problemas diversos, más allá de lo que se refiere a su trabajo y tiene que ver con un intento de presentar a los líderes y lideresas como si hicieran parte de grupos insurgentes. Aun cuando eso no se lleve a escenarios penales, genera bastante desconfianza en la población local. Este nuevo dispositivo de criminalización ha tenido un resultado. La estigmatización ha sido producto de una muy buena coordinación entre los medios que están asociados a las empresas privadas y a éstas que a su vez aportan dinero a esos medios.

Blanca: Cuando empezó a entrar con fuerza la empresa en el territorio para construir la represa, sucedieron 4 asesinatos de líderes. Aún siguen esos y otros casos en la completa impunidad. Así mismo tenemos compañeros y compañeras a quienes les han ensuciado su imagen de manera tal que es casi imposible poder recuperar la credibilidad o confianza por parte de los demás. Es muy lamentable. Apenas ven cabezas visibles en la resistencia y defensa de la causa, se implementan varias estrategias para afectarlos. En el peor de los casos, desaparición o asesinato.

Jonathan: En Cajamarca sucedió lo mismo, el asesinato de 3 líderes, dos en 2013, otro en 2014. Según las investigaciones siempre se ha arrojado que los crímenes fueron aislados y desvinculados de su protagonismo en la lucha por la defensa del territorio, sin embargo, se han encontrado también inconsistencias en estas investigaciones. Además también ha habido muchas amenazas al movimiento y sus líderes por parte de grupos paramilitares; en otros casos por personas desconocidas. La empresa incluso ha tenido históricamente escándalos de vínculos con grupos paramilitares en otras partes del mundo, en Ghana o Sudáfrica, por ejemplo.

Causa curiosidad que las amenazas realizadas por el grupo paramilitar “Las Águilas Negras” utilicen el mismo lenguaje y discurso utilizado por la empresa: El famoso discurso del progreso. Existen muchos indicios que ponen a pensar que realmente existen nexos entre estos grupos y la empresa, teniendo en cuenta que la empresa tiene convenios de seguridad con cuatro batallones de alta montaña del ejército. Es bien sabido por todos cómo no sólo en Cajamarca, los grupos militares han trabajado de la mano con grupos paramilitares. La misma fuerza pública además ha sido de los principales actores que han vulnerado los derechos de los líderes y las comunidades en defensa del capital y los megaproyectos asociados. Este año volvieron a intentar nuevos asesinatos; hubo disparos por parte de una persona desconocida. Se trató que la investigación se hiciera de una manera efectiva pero no hay respuesta ni intención explícita de investigar a fondo. Vemos que los derechos se vulneran constantemente no sólo por los directamente involucrados en las agresiones sino por parte del estado entero al no tener voluntad ni disposición para investigar y esclarecer los hechos. Muestra de ello la impunidad total en la que quedan todos estos casos.

¿Qué mensaje principal quieren dejarle a nuestros lectores y cómo se pueden vincular y participar para lograr el mejoramiento de la situación?

Jonathan: Visibilizar los casos. Que no se quede la información en los territorios. Difundir la información. Presionar al gobierno colombiano en dirección a que respete la democracia participativa, los derechos y que implemente las medidas para que se dejen e vulnerar éstos de manera sistemática. Así mismo hacemos un llamado a que las personas cuestionen y cambien sus prácticas del día a día. El consumo excesivo e innecesario está conduciendo a que las empresas vayan a los países “subdesarrollados” para extraer los recursos naturales y así garantizar que otras personas en otros países vivan lo más cómodamente posible a costa de la vida de otras personas. Si cambiamos nuestras prácticas de consumo no habría necesidad de ir a otros países a explotar y extraer sus recursos hasta acabar con los territorios. Antes de comprar o desechar algo, hay que pensar que otras personas están sufriendo o perdiendo la vida para que ese producto o servicio esté al alcance.

Blanca: Toda la explotación que se hace, se hace de recursos naturales que no son renovables. El agua es vital para sobrevivir. La gente debe ser consciente de que cuando un bombillo está prendido innecesariamente, es el agua la que se está acabando, cuando usamos y botamos mucho papel, también. Al atentar contra el agua, atentamos contra la vida misma. La gente debe despertar y enterarse de dónde y cómo se producen las cosas que adquieren o tienen.

Danilo: Lo principal es tener una mirada crítica frente al modelo global de producción y consumo y lo que implica que una sociedad participe en el modelo de producción y consumo de otras sociedades. En el fondo, la discusión debe ser cómo una situación como la Colombiana, depende de una presión internacional muy fuerte; desde los pueblos de otros países. Se debe saber que no es una democracia la que se vive en Colombia, que la idea de que Colombia ha vivido como la democracia más antigua de Suramérica es una idea falsa. Es una creencia justificada en un modelo legal pero falsa. Creo que como mensaje quiero decir que en Colombia no hay garantías democráticas para el ejercicio de la defensa del bien natural y el territorio y que hasta que no cambie esa concepción de las sociedades europeas de que Colombia es una democracia, no va a ser posible intervenir para acabar con el modelo de dominación, que es un modelo de dominación oligárquico, de una clase social sobre las otras y sobre la naturaleza. El mensaje sería que hay que construir una democracia basada en la autodeterminación de la gente.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/no-existe-la-mineria-sostenible-ni-responsable-eso-es-un-discurso-corporativo/

El Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán compartió ayer un video filtrado que muestra a Santiago Urdinola, presidente de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), detallando una estrategia mediática para impulsar la solicitud de licencia ambiental que presentaron para la construcción de Soto Norte, un proyecto minero de extracción de oro que, según organizaciones ambientalistas, afectaría nocivamente al Páramo de Santurbán.

El Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán compartió ayer un video filtrado que muestra a Santiago Urdinola, presidente de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), detallando una estrategia mediática para impulsar la solicitud de licencia ambiental que presentaron para la construcción de Soto Norte, un proyecto minero de extracción de oro que, según organizaciones ambientalistas, afectaría nocivamente al Páramo de Santurbán.

La ley de Transparencia y Acceso a la Información en Colombia pone los datos públicos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones. Sin embargo, esto no siempre se cumple, mucha información no se actualiza, se encuentra fragmentada en diferentes instituciones y llegar a ella suele ser un trabajo dispendioso y hasta especializado.

La ley de Transparencia y Acceso a la Información en Colombia pone los datos públicos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones. Sin embargo, esto no siempre se cumple, mucha información no se actualiza, se encuentra fragmentada en diferentes instituciones y llegar a ella suele ser un trabajo dispendioso y hasta especializado.

El 26 de marzo de 2017 el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, le dijo NO a la minería de oro, mediante una consulta popular.

El 26 de marzo de 2017 el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, le dijo NO a la minería de oro, mediante una consulta popular.

V

V

“El defensor del pueblo de Colombia viaja como viajan los ciudadanos”, en mula o en lancha si hace falta, declara con orgullo Carlos Negret (Bogotá, 1962). La entidad que encabeza desde 2016 este abogado desempeña un papel clave, entre otras, para la implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre las FARC y el Gobierno, pues acompaña a las víctimas y denuncia amenazas de violencia. “Es una maravilla poder recorrerse este país para poder transmitirle al Gobierno Nacional, a la cooperación internacional, las necesidades que tiene la gente. Y las necesidades de Colombia son muy grandes”.

“El defensor del pueblo de Colombia viaja como viajan los ciudadanos”, en mula o en lancha si hace falta, declara con orgullo Carlos Negret (Bogotá, 1962). La entidad que encabeza desde 2016 este abogado desempeña un papel clave, entre otras, para la implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre las FARC y el Gobierno, pues acompaña a las víctimas y denuncia amenazas de violencia. “Es una maravilla poder recorrerse este país para poder transmitirle al Gobierno Nacional, a la cooperación internacional, las necesidades que tiene la gente. Y las necesidades de Colombia son muy grandes”.

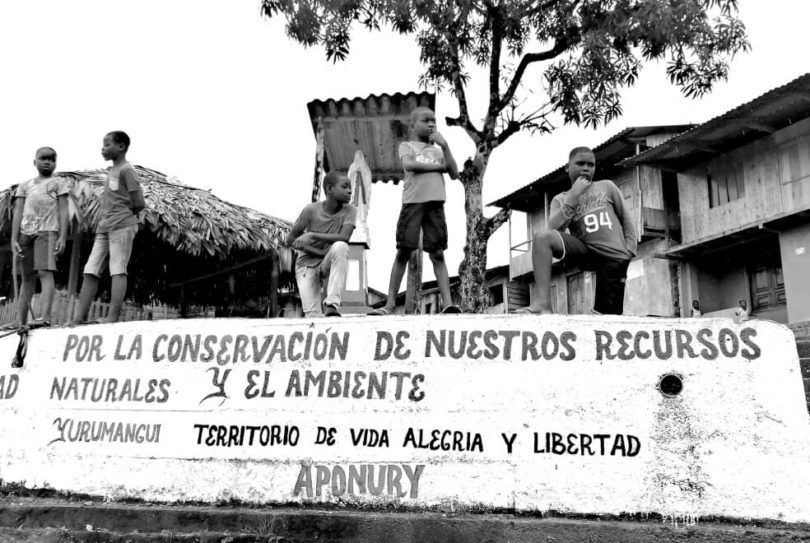

El consejo comunitario de ese afluente en Buenaventura se ha enfrentado a los grupos armados, al Estado y a quienes quieren depredar el terriorio con cultivos de coca o minería mecanizada. Hoy, sus líderes siguen adelante, a pesar de las amenazas y las presiones de sus propios vecinos.

El consejo comunitario de ese afluente en Buenaventura se ha enfrentado a los grupos armados, al Estado y a quienes quieren depredar el terriorio con cultivos de coca o minería mecanizada. Hoy, sus líderes siguen adelante, a pesar de las amenazas y las presiones de sus propios vecinos.

Estudio de MinAmbiente señala que Bolívar es uno de los departamentos más afectados por la minería ilegal.

Estudio de MinAmbiente señala que Bolívar es uno de los departamentos más afectados por la minería ilegal.