En diciembre del año pasado, el Observatorio de Conflictos Mineros denunció que en la zona donde se produce el trasvase de las aguas de la cuenca del Mantaro a la del río Rímac, se estaba instalando un nuevo proyecto minero que se denomina Ariana. Para entonces el proyecto ya contaba con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado y se anunciaba el inicio de la construcción para el presente año.

En diciembre del año pasado, el Observatorio de Conflictos Mineros denunció que en la zona donde se produce el trasvase de las aguas de la cuenca del Mantaro a la del río Rímac, se estaba instalando un nuevo proyecto minero que se denomina Ariana. Para entonces el proyecto ya contaba con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado y se anunciaba el inicio de la construcción para el presente año.

El 21 de diciembre escribimos en esta revista sobre el peligro que representaba el proyecto minero Ariana para el abastecimiento de agua para Lima. Señalamos que “la preocupación sobre los posibles impactos de este proyecto minero no sólo la compartían grupos ambientalistas; la propia Sedapal también se había manifestado: mediante oficio N º1013-2018-GG dirigido al Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el gerente general de Sedapal expresó su preocupación por la posible autorización del inicio de la construcción y sobre todo, por la ubicación del depósito de relaves del proyecto minero Ariana”.

Dos congresistas visitan la zona

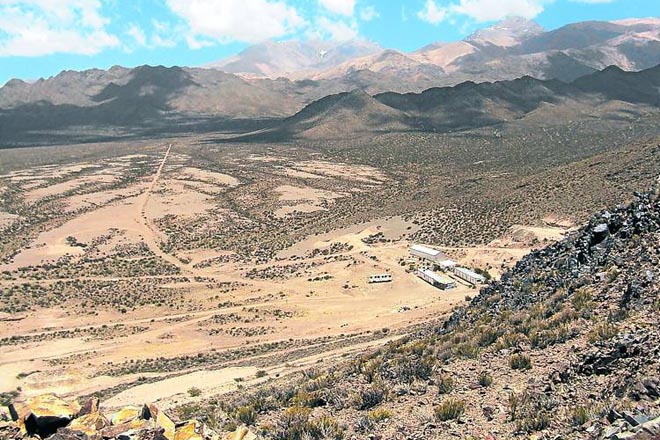

Kathia Gilvonio y Marisa Glave, congresistas de Junín y Lima respectivamente, decidieron tomar el toro por las astas y en la última semana de representación (febrero) se trasladaron con sus equipos de asesores a la zona del proyecto.

En primer lugar, se encontraron con una tranquera colocada por la empresa minera que bloqueaba el acceso que hasta hace poco era de uso público y por lo tanto de libre tránsito. Hasta hace poco, este camino era utilizado por las comunidades de la zona y por los propios funcionarios de Sedapal que suben regularmente para poder monitorear todas las lagunas que se ubican en la zona, sobre todo, la represa de la laguna Pucrococha-Sangrar que es una de las principales fuentes de agua del Túnel Trasandino que abastece de agua a Lima. Para la empresa propietaria de Ariana, la vía de acceso ahora es de propiedad privada, y por lo tanto, ellos controlan y deciden quién pasa y quién no.

Las congresistas y sus equipos de asesores tuvieron que utilizar otros accesos para llegar a la zona de inspección. En el trayecto pudieron constatar que, aparte de los posibles impactos que va a generar el proyecto Ariana en todo un ecosistema alto andino de lagunas, bofedales y humedales, en la zona de influencia también existen sitios arqueológicos preincaicos como el de Tilarhuay III (monumento arqueológico que tiene el carácter de intangible) y otras zonas protegidas por su valor histórico, como la vinculada a la Guerra del Pacífico, donde se desarrolló el Combate de Sangrar el año 1881.

Los graves riesgos que representa Ariana

La ficha técnica de Ariana habla de un proyecto polimetálico de socavón, que procesará en promedio 2,000 toneladas de minerales por día al inicio de la etapa productiva (2020) y planea ampliar la capacidad hasta las 3,000 toneladas a partir del segundo año (2021). El proyecto requerirá una inversión de entre US$120 y 125 millones en su primera fase, la que involucra la etapa de construcción de la mina y la puesta en operación. Producirá anualmente unas 70,000 toneladas métricas de cobre, 300,000 onzas de plata y 10,000 toneladas métricas de zinc.

La visita de las dos congresistas y sus equipos técnicos ha permitido confirmar los graves riesgos que encierra el proyecto. Por ejemplo, la construcción de túneles en espiral hacia abajo, a una profundidad de 1,000 metros, para extraer agua para labores mineras, aumenta el peligro de contaminación de los acuíferos subterráneos, así como una posible afectación del propio Túnel Trasandino que está ubicado, además, en una zona de alto riesgo sísmico: incluso algunos expertos mencionan el riesgo de filtración de aguas ácidas al túnel durante la etapa inicial de la operación de la mina subterránea.

Al respecto, cabe recordar que Sedapal ha recomendado someter el estudio del proyecto a una exigente evaluación de riesgos y vulnerabilidad a fin de que se adopten los estándares de seguridad más elevados. Uno de los principales temas de preocupación gira en torno a la presa de relaves: Sedapal ha alertado que el diseño de cimentación de la presa de relaves “se encuentra sobre una capa de depósito lacustre, generando las posibilidades de rotura de la presa y la licuación estática de los residuos mineros y su escape del depósito, que podría afectar el agua que se conduce por dicho túnel”.

Es importante subrayar que Sedapal no es la única entidad que ha mostrado su preocupación por el proyecto Ariana. También se ha pronunciado la empresa privada distribuidora de energía, Enel, subrayando que “hay gran cantidad de aportes de agua superficial, subsuperficial y subterránea en las diferentes épocas del año” y que “la geotécnia del túnel podría verse comprometida”. Además, concluye que “el proyecto debería de considerar la impermeabilización de todo el vaso” para evitar “la contaminación”, aunque reconoce que este proceso podría perjudicar “los aportes naturales de agua que actualmente recibe el túnel”.

La presencia de un proyecto minero en la zona agudiza los problemas que ya tiene el abastecimiento de agua para una ciudad como Lima y la necesidad de proteger este tipo de ecosistema altoandino. Por ejemplo, en cuanto a calidad del agua, la presencia de metales pesados ya es un grave problema que Sedapal tiene que enfrentar y que podría verse agravado por el desarrollo de un nuevo proyecto minero en la zona, precisamente en la cabecera de la cuenca: según el último inventario del Ministerio de Energía y Minas, en la cuenca del Rímac existen 425 pasivos ambientales mineros que contaminan con plomo, hierro, cadmio, entre otros metales, las aguas que llegan a la planta de tratamiento de Sedapal.

En relación a la cantidad de agua, cada año se discute sobre las amenazas de desabastecimiento de agua para Lima: las proyecciones hablan de escenarios críticos para los próximos años si es que no se realizan nuevos represamientos: cabe señalar que el proyecto Marca II, que embalsaría las aguas de la laguna Tucto, ha sido varias veces pospuesto.

El caso Ariana y la necesidad de reforzar las políticas públicas

Este caso también es un buen ejemplo de cómo se siguen aprobando proyectos de inversión en nuestro país. En principio un proyecto como Ariana ha tenido que recibir el visto bueno de varias entidades: Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental y hasta el propio Ministerio de Cultura. Pero además, es bueno precisar que en el caso de Ariana, su Estudio de Impacto Ambiental (semidetallado) fue aprobado por el propio Ministerio de Energía y Minas (Minem), lo que pone nuevamente en agenda la necesidad de insistir en procedimientos que garanticen un mínimo de imparcialidad frente a la autoridad -en este caso el Minem- que busca promover la actividad productiva.

Por otro lado, está claro que todos los procedimientos administrativos se han ido flexibilizando como consecuencia de leyes y decretos supremos que han sido aprobados desde el año 2013 para adelante y que han apostado claramente por acelerar la toma de decisiones, disminuyendo los plazos y al mismo tiempo reduciendo los estándares ambientales y los propios mecanismos de participación ciudadana.

Por último, el caso Ariana pone en evidencia la necesidad de definir una política de ordenamiento territorial en el país y de protección efectiva de las cabeceras de cuenca: no hay que olvidar que nuestro marco legal “reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”. Ese reconocimiento debe traducirse en acciones concretas de parte de nuestras autoridades.

Ambas congresistas se han comprometido a darle seguimiento a este caso y en los próximos días recibirán el reporte de la visita de fiscalización a la zona del proyecto del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Estaremos alertas a la evolución de este caso que pone en riesgo la principal zona de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.

Publicado en Hildebrandt en sus trece, 8 de marzo de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-agua-de-lima/

Un reciente estudio indicó que la exploración de oro y cobre de la empresa minera BHP pone en riesgo el hogar y la supervivencia de la rana de cristal Manduriacu en Ecuador. El investigador de la Universidad de San Francisco de Quito, autor principal del artículo, Juan Manuel Guayasamin Ernest, advirtió que la creación de concesiones mineras en el país ha incrementado de manera alarmante. La investigación se publicó la semana pasada en la revista

Un reciente estudio indicó que la exploración de oro y cobre de la empresa minera BHP pone en riesgo el hogar y la supervivencia de la rana de cristal Manduriacu en Ecuador. El investigador de la Universidad de San Francisco de Quito, autor principal del artículo, Juan Manuel Guayasamin Ernest, advirtió que la creación de concesiones mineras en el país ha incrementado de manera alarmante. La investigación se publicó la semana pasada en la revista

Ante el pedido de «poner fuerza» en el conflicto socioambiental por el proyecto minero

Ante el pedido de «poner fuerza» en el conflicto socioambiental por el proyecto minero

Hasta que la promesa presidencial se plasme en el Diario Oficial, advierte BCS Coherente.

Hasta que la promesa presidencial se plasme en el Diario Oficial, advierte BCS Coherente.

La provincia cusqueña de

La provincia cusqueña de

Ana Stipicic, Coordinadora Nacional de Alerta Isla Riesco, ofrece una mirada respecto a los conflictos medioambientales que aquejan a diferentes territorios del país, en particular sobre lo que actualmente está ocurriendo en Isla Riesco con los cinco mega proyectos de explotación del carbón a cielo abierto, siendo el proyecto “Mina Invierno” el primero que ha sido aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes (SEA Magallanes) y por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad de Chile.

Ana Stipicic, Coordinadora Nacional de Alerta Isla Riesco, ofrece una mirada respecto a los conflictos medioambientales que aquejan a diferentes territorios del país, en particular sobre lo que actualmente está ocurriendo en Isla Riesco con los cinco mega proyectos de explotación del carbón a cielo abierto, siendo el proyecto “Mina Invierno” el primero que ha sido aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes (SEA Magallanes) y por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad de Chile.

Era 19 de marzo, día de mis cumpleaños, cuando mi madre decidió hacer un paseo de olla con mis amigos del colegio para celebrar la fecha. Me sentía contento, presentía que iba pasar un rato muy feliz y así fue: conocí El Paraíso, un balneario muy hermoso que enamoraba a todos los visitantes.

Era 19 de marzo, día de mis cumpleaños, cuando mi madre decidió hacer un paseo de olla con mis amigos del colegio para celebrar la fecha. Me sentía contento, presentía que iba pasar un rato muy feliz y así fue: conocí El Paraíso, un balneario muy hermoso que enamoraba a todos los visitantes.

Se retira de Mendoza el proyecto de Minera San Jorge, a raíz de la rigidez de la legislación provincial que obliga a los emprendimientos a recibir la aprobación legislativa.

Se retira de Mendoza el proyecto de Minera San Jorge, a raíz de la rigidez de la legislación provincial que obliga a los emprendimientos a recibir la aprobación legislativa.

El pasado 18 de febrero, el Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) prorrogó la licitación para explotación de litio en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, a pesar del rechazo de las comunidades indígenas a todo emprendimiento minero en sus territorios quienes expresaron en asambleas y manifestaciones que la prioridad es el agua y la vida.

El pasado 18 de febrero, el Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) prorrogó la licitación para explotación de litio en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, a pesar del rechazo de las comunidades indígenas a todo emprendimiento minero en sus territorios quienes expresaron en asambleas y manifestaciones que la prioridad es el agua y la vida.